Pages 117-132 du Livre « La mémoire : Heurs et Malheurs »

Mon Journal

Mon Journal

du 18 janvier 1943 au 1er mai 1945

Jacques VERN

Déportés, survivants des prisons, des camps de la mort, le temps a fait son œuvre et éclairci nos rangs.

Déportés, survivants des prisons, des camps de la mort, le temps a fait son œuvre et éclairci nos rangs.

Bien souvent, les médias commentent nos cérémonies commémoratives, parlent de nous en termes de «Victimes de la déportation ».

Nous déclarons ne pas être des victimes par un sort injuste. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont combattu pour la LIBERTE, supportant la torture et pour beaucoup jusqu’à la mort.

Nous ne voulons pas être des anciens combattants repliés sur leurs souvenirs. Nous restons des combattants aujourd’hui encore et sans doute jusqu’au terme de notre vie, pour défendre les valeurs qui ont inspiré notre jeunesse.

J. V

Nous étions vingt et cent, nous étions des milliers…

« Aux obscurs, aux sans grades, à tous les combattants anonymes qui ont lutté contre fascisme

A tous ceux qui, sans recherche de gloire ni de publicité, ont souffert et sont morts en silence »

Ami, entends-tu le cri sourd du pays qu’on enchaîne.

J’avais 15 ans, j’avais honte, l’incroyable, l’impensable était arrivé. La France était en retard d’une guerre.

Notre pays était divisé en deux: une zone libre, une zone occupée, toutes deux séparées par une ligne de démarcation.

Le 8 novembre 1942, les troupes américaines débarquent au Maroc et en Algérie. Le 11 novembre 1942, à l’aube, les allemands franchissent la ligne de démarcation et envahissent la zone libre. Toute la frontière espagnole et toute la côte méditerranéenne sont occupées. La flotte française sous les ordres de l’amiral De Laborde se saborde à Toulon.

Maintenant, toute la France est occupée.

Je suis né dans une famille très modeste, mon père était infirmier à l’hôpital de Montauban et ma mère élevait ses cinq enfants, dont j’étais le quatrième. Nous vivions dans le quartier de Villebourbon, de l’autre côté du Tarn, là où j’ai grandi.

Nous n’avons cependant jamais pâti de la faim, ma mère étant une excellente cuisinière, elle préparait avec bonheur du mou et de la volaille. Mais surtout, mon père était donneur de sang universel : ces transfusions, payées au gramme, ont permis à mon père de nous sauver en nous offrant notamment ces jours là un bon steak de cheval, mais également de sauver bon nombre de personnes tel M. Pompignan dit le « saigneur » car il tuait des cochons. Il appelait mon père « son frère de sang » et grâce à lui, pendant les restrictions, nous avons toujours eu des pommes de terre, des haricots et autres denrées. Mon père a pu ainsi nous nourrir durant les années ayant suivi la défaite… Il a du faire plus de 350 transfusions.

En 1938, j’avais passé avec succès mon certificat d’étude puis continué l’école pendant deux ans. Au début de la guerre cependant, je préférais effectuer quelques travaux, chez un chiffonnier d’abord, puis comme apprenti cuisinier dans un restaurant de Montauban. Après ma courte expérience dans la restauration, j’ai réussi à me faire employer dans une pharmacie, « la Pharmacie du Coq », actuellement place de la Préfecture. Cela me plaisait, j’ai toujours aimé soigner, j’ai d’ailleurs hérité d’un don, celui d’arrêter le feu. Les gens viennent me voir pour que je guérisse les coups de soleil ou les zonas. Ce don, je l’ai transmis à une de mes filles et à mon gendre mais je ne peux le transmettre une troisième fois sous peine de le perdre, j’entends bien le garder jusqu’à la fin de ma vie…

Très bien dans cette pharmacie j’ai ressenti une certaine déception lorsque la France a été vaincue; je dois dire que la situation à mon âge, 15 ans à peine, me passait au-dessus la tête. D’ailleurs, chez moi nous n’avions pas de radio et mes parents préféraient ne pas parler de la situation, et même à la J.O.C. (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) à laquelle j’appartenais avec mon frère, nous n’évoquions jamais les questions politiques.

Le seul souvenir de cette époque, en 1939, c’est la présence à côté de chez nous, dans des écuries, d’une compagnie de muletiers. J’allais les voir et entendais leurs conversations. La plupart de ces soldats étaient des chauffeurs de véhicules, automobile ou camion, mais là ils n’avaient que des mulets à conduire.

Je les entends encore râler: « vous vous rendez compte, il y a des paysans qui sont à Paris pour conduire des véhicules alors que nous, nous sommes ici à conduire des mules ».

En fait, je pense que notre vie quotidienne n’avait que peu changé.

Nous n’avons pas vu de soldats allemands avant novembre 1942, lorsqu’ils se sont engagés vers la frontière espagnole. Je revois encore des motards et un ou deux fourgons fonçant en direction de Toulouse.

Ce jour fut pour mes copains de la J.O.C., Pierre, Henri, Jean et moi-même comme un déclic: nous avons alors décidé d’agir et pour cela de partir vers l’Afrique du nord où les alliés venaient de débarquer. A cette époque cependant, à ma connaissance, il n’y avait pas de maquis, le seul recours était donc le passage par l’Espagne.

Jean n’a pas pu participer à cette expédition, notre ami fut tué accidentellement peu de temps auparavant par le camion de son père. Puis Henri, au dernier jour, a pris peur et n’a pas voulu nous suivre. Par la suite, il fut tué au maquis, son nom figure aujourd’hui sur une plaque des héros de la résistance, morts pour la patrie. Pierre et moi étions finalement seuls à partir.

Par son métier, coiffeur, Pierre avait eu l’occasion d’assister à de nombreuses discussions sur tous ces événements ; c’est ainsi qu’il a trouvé la filière pour rejoindre les forces alliées et qu’il a réussi à se procurer deux pistolets.

Nous devions partir le 18 janvier 1943. Pour cela, Pierre avait dit à ses parents que nous allions à un match de boxe et qu’il coucherait le soir chez moi. De mon côté, j’inventais pratiquement le même mensonge. Nous avons ainsi quitté Montauban, direction Toulouse et Port-Vendres par le train. Dans cette ville, nous avions rendez-vous avec un passeur, mais sur le port, personne hormis des sentinelles allemandes au bord du quai.

Ne sachant que faire, nous sommes entrés dans un café. Le restaurateur avait compris que nous étions « perdus ». II nous fit monter dans une chambre où après discussions, il nous a appris que notre passeur avait été pris par les allemands quelques jours plus tôt. Néanmoins, il nous indiqua une nouvelle filière: nous devions nous rendre à la cathédrale de Perpignan et nous adresser au prêtre de cet endroit, dans le confessionnal marqué « M. le Vicaire » ; celui-ci comprit notre situation et nous indiqua la route à suivre. Il fallait alors regagner la gare de Perpignan au dépôt des machines, dans un bâtiment appelé « lampisterie ». Là, un cheminot nous dit de prendre le train en direction d’Ax-les-thermes et nous prévient que le mécanicien du train ferait un signal à la suite duquel il faudrait sauter sur la gauche, c’est à dire en direction de l’Espagne.

Evidemment, il n’y a pas eu de signal et nous nous sommes retrouvés un peu perdus à l’arrêt de la gare de La Tour de Carol, vers 22 heures, que faire ? Nous avons alors pris une chambre, que nous avons payée d’avance, à l’hôtel situé au-dessus de cette gare. Nous étions perdus, angoissés et sur le matin, vers quatre heures, nous avons finalement décidé de partir.

Nous avions pris la bonne direction, seulement alors que nous nous trouvions à 300 mètres de la frontière, nous avons rencontré une patrouille allemande avec des chiens ; derrière nous, deux civils allemands que nous n’avions pas vu. Nous étions pris comme des rats sans moyen de jeter nos pistolets dans la neige.

L’aventure était terminée…

Nous nous sommes retrouvés dans un hôtel où étaient installés les allemands. Nous avons reçu quelques gifles mais sans plus, je crois qu’ils avaient compris que nous étions deux jeunes « couillons ».

Le soir, ils nous ont conduits à la gendarmerie française où nous avons passé la nuit dans la même cellule, avec des couvertures car il faisait très froid. Les gendarmes ont été chics avec nous, et, je l’ai appris par la suite, l’un d’eux a même été prévenir nos familles que nous avions été pris par les allemands.

Le lendemain, nous avons été conduits dans les locaux de la « Gestapo » à Bourg-Madame. Après un interrogatoire musclé, nous sommes passés devant un officier supérieur allemand. Le verdict est tombé : « Vous êtes condamnés à mort pour port d’armes dans une zone interdite ».

Inutile de vous dire dans quel état nous étions ; mourir à 17 ans. Le même jour, nous avons été transférés à la citadelle de Perpignan, dans une cellule où se trouvaient déjà d’autres prisonniers.

Nous attendions la mort tous les jours et surtout vers quatre heures du matin car nous savions que c’était à cette heure là que les allemands venaient chercher les condamnés. Après le quatrième coup d’horloge de l’église, si rien ne se produisait, nous avions 24 heures de survie.

Hélas le 28 janvier, après le quatrième coup de l’horloge de l’église, la porte s’est ouverte, un allemand, une liste à la main, des noms, puis le nom de Pierre et le mien. Par bonheur, nous apprenons que tout deux sommes graciés, nous irons travailler en Allemagne. Je suis tombé comme une masse sur la paillasse.

Condamné à mort, j’étais vivant.., mais de mon passage à la citadelle de Perpignan, je garde un très mauvais souvenir. En effet, ce 28 janvier, après le départ des camarades qui furent fusillés, les gardiens sont venus nous chercher. Ils nous ont conduits sur les lieux d’exécution. Là, un grand S.S. tenait un seau et nous dit : « ramassez la confiture avec les mains ». Cette dite confiture n’était autre que le sang de nos pauvres camarades fusillés quelques instants plus tôt. J’avais le cœur gros et tout bas, je priais. Pierre devait être dans le même état que moi. Cette corvée terminée, nous avons été conduits dans une autre cellule où se trouvaient déjà une quinzaine de détenus.

Le 31 janvier 1943 fut annoncé le départ de certains camarades : M. et Mme ventura et leurs enfants, M. et Mme Langure, Simon Labrousse, Lionel de Combejean, Roger vldal, ainsi que les nommés Queque, javol, bosargue, Enriques, Lemaire, Bavoux, Bertrin, Cacloche et l’Alsacien. Nous avons appris le lendemain qu’ils avaient quitté la citadelle pour une destination inconnue… A peine parties, ces personnes ont été remplacées et j’ai ainsi fait la connaissance d’un ancien marin, un nommé Serge Raynal. Nous resterons dans cette cellule jusqu’au 7 février 1943.

A mon retour de captivité en 1945, j’ai appris que mon père et celui de Pierre, prévenus par un gendarme de la brigade de Bourg-Madame, étaient venus pour nous voir, mais ils n’avaient pu obtenir l’autorisation de visite. Le commandant allemand leur avait dit que nous étions entre les mains de la gestapo, donc au secret.

Le 7 février au soir, avec d’autres camarades, nous avons été choisis pour partir vers une destination inconnue.

Nous avons été conduits sous bonne escorte à la gare de Perpignan, mis dans un wagon de voyageurs de 3ème classe et enchaînés deux par deux. Pierre était avec moi. Ce wagon fut alors raccroché à un train de marchandises.

Nous sommes passés par les gares de Toulouse, Montauban, Limoges et Paris, gare d’Austerlitz.

En gare de Montauban, nous avons voulu sauter avec Pierre, mais par peur des représailles envers le frère d’un de nos camarades, resté à la citadelle de Perpignan, nous ne l’avons pas fait.

Et puis nous n’étions pas vraiment inquiets, nous pensions qu’être déportés signifiait que nous irions travailler en Allemagne comme prisonniers.

Nous ne nous rendions pas compte de ce que les allemands étaient capables de faire. Si nous avions su ce qui nous attendait…

Nous sommes arrivés à Compiègne dans la soirée du 8 février 1943.

Ce camp, nommé « FRONT STALAG 122 » destiné aux prisonniers de guerre allemands si la guerre avait tourné à l’avantage des français, fut notre refuge. Nous nous sommes retrouvés dans le bâtiment A5 de ce camp, dans une chambre avec des lits superposés pour une cinquantaine de détenus.

Pendant cette période, un bon nombre de personnes ont partagé cet endroit avec moi et notamment Pierre Bert, Serge RAYNAL, Jean Deloffre, Louis Drevillon, Maurice Delpech, Maurice DuCROQ et Jacques couturier.

Ce camp était clôturé, entouré de barbelés avec miradors et chemin de ronde. Il était divisé en plusieurs parties où étaient implantés de nombreux bâtiments : les baraques Al à A8 étaient réservées aux prisonniers français, Bl et B2 aux allemands, de B3 à B10 aux ressortissants américains et anglais, Cl et C2 aux femmes et enfin de C3 à C6 aux marseillais évacués du vieux port. D’autres bâtiments servaient de magasins et entrepôts.

Dans la partie détenus, les allemands désignaient un responsable qu’on appelaient « doyen »; chaque bâtiment comportait des responsables pour la propreté et une police intérieure, ces derniers avaient d’ailleurs des brassards. Enfin, l’infirmerie se trouvait dans le bâtiment A2.

Dans ce camp, se retrouvaient des prisonniers venant de toute la France, représentant toutes les classes sociales: des infirmes, un aveugle, des résistants, des déserteurs, des commissaires de police, des officiers de tous grades, des députés, des commerçants, des ouvriers, des prêtres mais aussi hélas des gens louches, des voyous, des voleurs, des collaborateurs et des trafiquants au marché noir.

Le lendemain, après un bref interrogatoire et une fouille, nous avons reçu une plaque métallique pour notre matricule. J’ai le numéro 9878, Pierre, le numéro 9879.

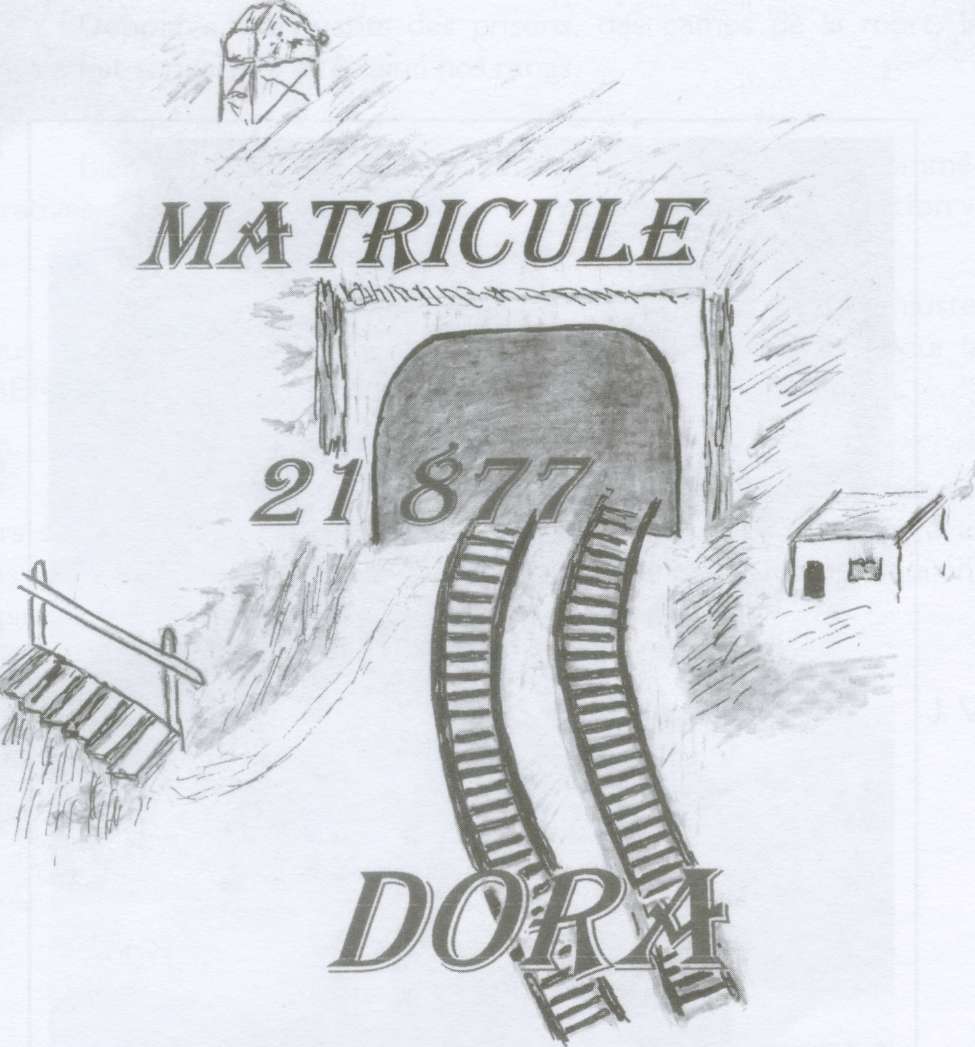

De ce jour, nous n’étions plus des Hommes, mais des MATRICULES.

Nous portions également un brassard portant l’indication Z.I. COMPIEGNE (Zone Interdite Compiègne)

Et mon Huguette ?

Fin Décembre 1942, je me suis fâché volontairement avec ELLE. Je ne voulais pas la laisser dans la peine. Je reconnais que j’ai été dur avec Mon Huguette, car je l’aimais et je l’aime encore.

Folle jeunesse, mais ce jour là, MON PAYS, La FRANCE avant tout, avais-je décidé. Nous avons été conduits dans des baraquements, avec des lits superposés dans une grande chambre. Un chef de chambre est désigné. Il se nomme boulanger, que nous appellerons Petit Pain.

Nous nous trouvons donc dans le FRONT STALAG 122 et la vie s’organise. Un groupe de pompier est formé, j’en fais partie.

La Croix Rouge est présente dans ce camp et de temps en temps nous avons des suppléments de nourriture, des biscuits.

Le 16 février 1943, nous avons été rejoints par les camarades restés à la Citadelle. Ils sont dans le même bâtiment que nous, mais dans une autre chambre.

Il y a un coiffeur dans ce camp, Pierre pourrait avoir la place, mais ils sont déjà plusieurs. Le 22 février 1943, par un épais brouillard qui enveloppe le camp, des camarades, une dizaine en tout, en profitent pour s’évader.

Parmi eux, notre chef de chambre vllleforte, MlLAUD et Lafitte.

Nous avons un nouveau chef de chambre: Adam luchaire. Le 23 février, nouvelle évasion, malheureusement notre camarade MAULLOT a échoué et il a été blessé à la cuisse.

Après un changement rapide de bloc, nous avons réintégré notre bâtiment A6. les fenêtres ont été grillagées.

De temps en temps, nous chantons pour cacher le cafard. De temps en temps on nous donne un quart de vin. Nous avions droit aussi à une boisson, que nous appelions la « boldoflorine ».

Le 1er mars 1943, nous avons fait une collecte pour la déléguée de la Croix Rouge qui se marie.

Toujours du brouillard et toujours de nouveaux arrivants, dont deux curés, un d’Orléans et l’autre de Bourges. Peut-être que nous aurons des messes.

Dans ce camp, nous touchons une ration de tabac ce qui fait la joie de certains. Il y a des matchs de football entre bâtiments. Cela fait passer le temps.

Le 13 mars 1943, je reçois mon premier colis. Nous formons « une popote » avec Serge, Mets, Charles et quelques autres et mangeons nos colis ensemble.

Le temps se radoucit, le moral remonte, surtout que le courrier fonctionne bien. Les soupes, (sucrées), les haricots de la Croix Rouge, améliorent l’ordinaire du camp et sont les bienvenus. Cependant, le moral reste bas, nous avons souvent le cafard.

Le 6 avril nous avons eu une grande illusion, un grand espoir. Un tunnel était creusé dans notre bâtiment. Un traître, pensant obtenir sa liberté, a dénoncé les « taupes ».

Un tunnel où une cinquantaine de prisonniers travaillaient à tour de rôle. Il partait d’une petite chambre du bâtiment A5. Il descendait sur trois mètres et ensuite, il était dirigé vers les barbelés. Pour 80 cm de haut et 60 cm de large, ce tunnel était étayé avec les planches venant des lits.

Les allemands prirent une dizaine d’hommes. Les S.S. voulaient fusiller du monde, mais le commandant du camp a été ferme. Il a dit « C’est un devoir pour tout prisonnier de chercher à s’évader ». Tous ceux du bâtiment A5 devaient être punis, seuls les 52 ouvriers de ce tunnel ont été enfermés dans la chambre avec régime alimentaire réduit. C’était sans compter sur les autres détenus, qui sont venus à leur secours.

La nuit du 10 avril 1943 fut sanglante. Une nouvelle tentative d’évasion s’est soldée par 4 morts, 2 blessés, et 6 repris. Quatre de nos compagnons ont quand même réussi la belle. Cette équipe était composée pour la plupart de « maquereaux » qui avaient payé des sentinelles pour les laisser partir. Au dernier moment, elles ont tiré sur le groupe. Pendant l’appel du soir, nous avons observé une minute de silence, car les morts sont restés sur place jusqu’au lendemain, tout comme les blessés. Je me rappelle que ces derniers appelaient leur mère « Maman ». II était interdit de leur porter secours. Un blessé a même fait le mort, et a pu au cours de la nuit regagner le bâtiment Al.

Les allemands ont fait reboucher le tunnel par ceux qui y avait travaillé. Le 14 avril 1943, mille détenus vont quitter le camp.

Le 15 avril 1943, j’ai eu mon baptême du feu. Les avions alliés étaient dans le coin. Tout le camp, y compris le chemin de ronde était dans le noir. Entre notre bloc A5 et le A6, des copains ont jeté des boîtes de conserves vides pour faire du bruit. Un garde en faction sur un mirador a allumé le projecteur. Les avions ont vu cette lumière, et sont venus tirer des rafales de balles. C’est à ce moment précis que je prenais la direction des W.C. J’ai entendu les balles siffler dans le couloir. Je me suis couché dans ce couloir et comme j’avais un début de dysenterie, j’ai tout lâché dans mon pyjama. Il n’y a eu qu’un seul blessé dans ce bâtiment.

Le 16 avril des camarades désignés ont pris une direction inconnue nous chantions tous « la Marseillaise ».

Le 18 avril nouvel appel pour 1000 détenus qui doivent partir. Ils quitteront le camp le 20 avril.

Avec le départ de 2000 personnes, en peu de jour, l’ordinaire est mieux pour ceux qui restent.

Le 24 avril, j’ai la joie de savoir que je vais recevoir un colis. Le 25 avril, jour de Pâques, j’ai assisté à la messe. Mes pensées ont été vers mes parents, mes frères et sœurs, et aussi vers Huguette.

Le 26 avril, un autre convoi se forme, avec des copains, ce qui me touche : Serge Reynal, Merc Deloffre, Michon, Pasquier, Jeanne Bernat, Borral, Lacroix, Adam, Giraud, Navet, Tourelle fils, les 2 Capoduis, Lutzu, Roux, Serafin, Imbert, Pruvo, Zoffoto, Chebel, Raymon, Belle. Avec les copains qui partent, je vais me sentir seul. Ils ont quitté COMPIEGNE pour « Où ?…. »

Les femmes détenues dans les bâtiments Cl et C2 ont quitté également le camp, en chantant la Marseillaise.

Ce même jour, je suis devenu policier du camp. Nous avons eu le « plaisir « de revoir notre ami lafitte qui s’était évadé le 22 février.

Nous recevons des Allemands des colis de tous ceux qui depuis quelques jours sont partis. Les colis ne suivent pas.

Au début mai, la pluie a fait son apparition, le cafard ne me quitte pas. Le 6 mai, dans un convoi il arrive 2 montalbanais, 2 espagnols, Jacques PUIG et Bonnal.

Ils connaissaient ma famille, et ma sceur Odette. Ils m’ont appris que le fiancé de ma sœur, qui était cheminot, prisonnier de guerre, avait été libéré. Toujours des camarades qui vont partir. Je ne suis pas le seul à avoir faim. Le peu de colis que je reçois sont toujours les bienvenus.

Le 22 mai, nous touchons des sacs de couchage. Cela fait cinq mois que je n’ai pas dormi dans du linge blanc.

Le 25 mai, il y eut un départ de Juifs.

Ayant obtenu une petite chambre à quatre, je quitte la grande chambre de 52 lits. Encore une évasion manquée, un Américain de couleur noire, a été blessé à la cuisse. Dans notre chambre, deux copains s’installent : Delpech Maurice et valette Paul. J’ai un colis annoncé. A tous les quatre, nous formons une popote, c’est-à-dire que nous faisons cuisine ensemble avec certains produits des colis. La distribution des colis se fait dans le bâtiment D2 après fouille par cinq à six allemands. Du courrier arrive camouflé dans des produits : confiture et autres… Nous aussi nous écrivons clandestinement à nos parents. Les lettres sont roulées dans une pierre qui, lancées par une sorte de fronde, passe au-dessus des barbelés et sont réceptionnées par des français habitant en bordure du camp, sur la nationale. A notre retour de captivité, nous avons appris que certaines familles avaient été déportées pour avoir réceptionné et acheminé ces courriers à leurs destinataires, dont mes parents font partie.

Maurice Delpech a appris la naissance de son fils ; il est content et malheureux. Le cafard ne nous quitte pas. Il pleut toujours.

Le 24 juin. Maurice doit partir pour l’Allemagne, toujours destination inconnue… Malgré notre situation, nous fêtons mes 18 ans le 28 juin. Pierre a pu rejoindre notre popote, ses copains étant partis en Allemagne.

Le 10 juillet, je reçois la première lettre de mes parents, quelle joie ! Le 20 juillet, cela fera six mois que je suis prisonnier. Le 17 août, nous avons eu droit à une visite particulière : bloc par bloc, nous sommes passés devant les allemands le sexe à la main ; tous ceux qui étaient circonscis sont considérés comme juifs.

Le 20 août, grande joie : j’ai reçu deux lettres dont une de mon Huguette. Elle est venue voir mes parents, je suis heureux, je ne suis plus seul, je peux lui écrire.

Le 1er septembre de nouveaux départs ont lieu Mousseau et Valette sont désignés. Il y a beaucoup de circulation dans le ciel, les alertes sont fréquentes. Les détenus officiers supérieurs ont quitté le camp et parmi eux le petit-fils de Clémenceau.

Le 12 septembre, nos gardiens effectuent un contrôle de nuit, il y aurait de nouvelles évasions. C’est sûr, il y a un traître parmi nous.

J’apprends que j’ai une visite mais en réalité personne ne vient ; en revanche une mauvaise nouvelle tombe : avec Pierre Bert et Paul Roumagnac, nous sommes désignés pour partir en Allemagne. Nous avons le droit de faire une dernière lettre et d’expédier nos affaires chez nous. J’écris un mot dans ce colis : « mille baisers à vous chers parents et Huguette. Vive la France ». Le colis avec ces mots sera reçu chez moi.

Après 8 mois et 27 jours de captivité en France, je pars pour une destination inconnue, peut-être vers la mort…

Ce que j’ai vécu à Compiègne a été dur à vivre, mais la suite fut plus terrible encore.

Environ mille détenus ont quitté Compiègne à pied jusqu’à la gare, en rang par cinq, encadrés par de nombreux soldats allemands fortement armés. Nous croisons des civils, certains les larmes aux yeux, d’autres, ferment les fenêtres sur notre passage.

Arrivés à la gare, on nous conduit de suite dans des wagons à bestiaux. J’étais avec Pierre et Paul, nous nous sommes mis dans un coin. C’était le matin mais ce n’est que le soir que le convoi s’est mis en marche. Beaucoup de prisonniers attendaient ce moment. Les parois du wagon ont été attaquées avec des couteaux ou des tournevis, enfin tout ce qui avait échappé à la fouille de Compiègne. Hélas certains ont été trop vite…

Le train s’est arrêté en gare de Metz. Un nombre de soldats impressionnants nous attendaient. Nous sommes obligés de descendre par wagon et de nous dévêtir en totalité. Nos vêtements sont jetés à terre et de nouveau nous regagnons les wagons. Malheureusement nous n’étions plus 60 détenus mais 120 à 150 par wagon. Nous étions collés les uns contre les autres. Notre calvaire commençait.

Le voyage a duré du 18 septembre au 20 septembre 1943, deux jours étouffants dans les wagons. Celui où je me trouvais avec Pierre et Paul était en bois, une chance par rapport aux copains qui se trouvaient dans des wagons italiens, c’est-à-dire des wagons métalliques. En effet à l’arrivée on comptait plus de 80 à 90 morts dans chacun de ces wagons, morts par étouffement, folie ou assassinat. Dans le nôtre, nous avons souffert de la faim, de la soif et de l’odeur horrible de ce bidon métallique qui servait de W.C à plus de 150 personnes ; il débordait et puait. Le mécanicien du train, un Français, faisait à chaque arrêt, et ils étaient nombreux, des arrêts secs pour permettre le cas échéant la dislocation des planches du wagon. Cependant ce bidon n’étant pas fixé, nous étions tous couverts d’excréments dans le wagon. C’est dans cet état que nous sommes descendus 48 heures plus tard en gare de Weimar en Allemagne. Par pudeur, ils nous ont quand même lancé des pantalons.

D’ailleurs, je voudrais revenir sur un point qui à son importance. En effet, tous les Allemands n’étaient pas des sauvages inhumains, certains appartenaient à l’armée régulière. Etant policier au camp de Compiègne, nous étions présents à la distribution des colis ; il y avait un soldat qui m’avait en quelque sorte pris en amitié, il m’a fait comprendre que lors de mon départ je devais passer à la fouille avec lui. J’ai pu ainsi passer quelques outils et notamment des couteaux ; il a bien senti ces objets sous mes vêtements, mais il n’a rien dit, seulement « au revoir et bonne chance » dans un mauvais français. Il s’appelait MULLER.

Si nous avions su ce qui nous attendait…

Nous avons commencé à comprendre les mots « schnell-los ». Nous avons quitté Compiègne avec des chants comme la « Marseillaise « et autres chants patriotiques, mais également avec un peu de regret.

Ce fut donc le 20 septembre à 15 heures que nous sommes arrivés au camp. Nous avons déchargé le wagon contenant les vêtements. Nos camarades morts sont restés sur place, ce n’était pas notre travail.

J’ai été désigné pour une corvée d’eau ; Pierre et Paul ont été les premiers servis. J’ai fait quatre fois le trajet de la pompe aux wagons, pieds nus, et c’est pendant cette corvée que j’ai appris qu’il y avait de nombreux morts. D’après les survivants de ces wagons, ce fut une horreur, une lutte pour la vie. Certains étaient devenus fous.

De ce convoi, on compte plus de 200 morts pendant le trajet.

Les allemands qui nous ont pris en charge étaient des fous qui nous faisaient marcher à coups de matraques. Nos corps étaient meurtris.

C’est dans un triste état que nous avons pris connaissance du camp de BUCHENWALD : un des plus grands camps de concentration d’Allemagne où les Allemands comptaient dompter leurs « valets ». A l’entrée se trouvaient un panneau avec des silhouettes marquées d’une inscription : « à chacun sa place », puis une sorte de tour garnie de projecteurs et de mitrailleuses. Une fois le portail franchi, s’étalait une grande place avec trois directions : à gauche, cela menait vers un bâtiment, une « cantine », puis plus loin le cinéma, un bordel et l’hôpital ; au centre, on apercevait de grandes baraques en béton et en bois ; enfin sur la droite, s’élevait un grand bâtiment avec une grande cheminée, ma première idée fut de penser qu’avec tout ce monde, il y avait une grande cuisine, mais j’ai appris avec horreur qu’il s’agissait du four crématoire avec une fumée noire permanente.

Toutes les nations sont présentes ici : françaises, belges, anglaises, espagnoles, italiennes, luxembourgeoises, suisses, hollandaises, polonaises, tchèques, russes, yougoslaves et Portugaises. Parmi les détenus, il y avait plusieurs catégories : les rouges, politiques (les résistants français portaient cet écusson), les verts (droit commun), les violets, les roses et les noirs.

Le camp était dirigé par un commandant du camp avec ses troupes, surtout des S.S. L’administration intérieure était menée par un Lager-Furer, un politique allemand. Il avait sous ces ordres une police : Lager- schutze. Les chefs de baraque étaient des détenus présents depuis de longues années, pour la plupart des allemands communistes ennemis du régime Hitlérien.

La première impression fut donc plutôt désastreuse.

Les déportés chargés de la police intérieure du camp, les Lager-schutze, nous ont conduits vers des bâtiments…, pour la désinfection. Nous avons dû enlever le peu de vêtement que nous avions et remettre tout ce que nous possédions, montres, bagues, alliance. Je n’avais qu’une montre mais elle m’avait été volée par un soldat allemand dans la nuit à Metz. Entièrement nus, nous sommes conduits dans une pièce où des hommes armés de tondeuses électriques, s’employaient à tondre les nouveaux venus, de la tête aux pieds. J’ai été frappé par l’uniforme rayé des tondeurs. Je réalisais que nous étions dans un bagne. Puis on nous a conduit vers une salle de douches, mais auparavant il fallut plonger avec l’aide de deux costauds, dans une baignoire de 2 mètres de diamètre, dans un liquide désinfectant déjà souillé par ceux qui nous précédaient. Beaucoup hésitaient, mais alors, les deux costauds les plongeaient plus longtemps que les autres. Heureusement qu’il y avait la douche, cette manne nous calma de la saleté et de la soif même chaude.

Toujours nus, nous avons traversé un couloir dans les courants d’air avec un arrêt pour recevoir encore un jet de désinfectant au pistolet à crésyl et pour arriver enfin au magasin d’habillement. Ce n’était pas des vêtements neufs : des effets de mendigots avec de larges peintures, une croix dans le dos avec les lettres K.L.B., « Koncentration Lager Buchenwald », et comme chaussures, des galoches qui nous obligeaient à traîner les pieds. Nous n’étions plus des hommes.

J’eus le numéro 21877, Paul le 21 878 et Pierre le 21538.

Nous étions des bagnards, des gens de rien, placés au même niveau que les bandits de droit commun, les voleurs, les escrocs, les assassins…

Des secrétaires nous prirent en charge pour décliner notre identité, puis nous nous sommes dirigés vers le petit camp. Ce ne fut pas aisé avec nos galoches en bois qui collaient à la boue et toujours sous la menace des coups. Nous étions en piteux état.

Par la suite nous nous sommes couchés dans de gigantesques étagères qui ressemblaient à des cages à lapins, les « Box ». Il y eut une attaque massive de puces.

Ce camp était établi à flanc de colline, exposé à tous les vents avec une immense place où se faisaient les appels et une soixantaine de baraques pour les prisonniers, le tout entouré d’un réseau de barbelés électrifiés. Sur le pourtour, tous les cent mètres, des postes de guets du haut desquels les S.S. surveillaient l’intérieur, les mitrailleuses prêtes à crépiter.

Nous étions 30 000 détenus, mais ce chiffre est monté Jusqu’à « 50 000 locataires ».

Le camp était divisé en deux, le grand camp et le petit camp : dans le petit camp, celui de la quarantaine, les conditions d’hygiène étaient déplorables ; dans le grand camp, celui des travailleurs, les blocs étaient plus confortables, surtout plus propres. Dans ce camp maudit par excellence, il y avait un cinéma, une maison spéciale et une fanfare qui nous jouait un air lorsque nous partions le matin au travail. A Buchenwald, il n’y avait pas de chambre à gaz mais un hôpital, le « REVIER ». Etant en quarantaine, nous ne travaillions pas mais on était dirigé sur la carrière, à quelques kilomètres où nous devions prendre une grosse pierre et par rangs de cinq, la ramener au camp.

Nous étions en permanence sous le règne de la brutalité et de l’inquiétude. Nous avons touché le fond de la déchéance humaine.

En raison de l’insuffisance de nourriture et du froid qui commençait, s’ajoute à ces souffrances physiques la torture morale. Les allemands diaboliques, se sont ingéniés à nous ôter toute dignité humaine, d’abord en nous habillant comme des miséreux puis en nous faisant dresser par des voyous, des fripouilles.

Nous sommes devenus de misérables clochards aux teints jaunes, aux visages amaigris, les traits tirés par la souffrance, tremblant de froid quand ce n’était pas de fièvre, l’œil aux aguets pour éviter les coups.

Après le séjour en quarantaine, nous avons rejoint le grand camp, dans des blocs. Les « Flics » polonais ont été remplacés par des Ukrainiens, encore plus brutaux et voleurs. Nous ne tardons pas à faire connaissance avec le chef des blocs, un homme imbattable dans le domaine de la brutalité. C’est à coups de pied et de poing qu’il nous fait sortir par les temps les plus épouvantables. Ayant déclaré ma profession, préparateur en pharmacie, je fus désigné, avec un crochet, pour visiter à l’usine « GUSSLOF », à côté du camp, les bouches d’égouts. Ce fut pour moi quinze jours de répits dans le travail, car nous les français, nous étions mal vus. En effet, aux yeux des autres déportés des diverses nations, il n’y avait pas de différence entre les résistants, les raflés, les victimes du marché noir ou les prisonniers de droit commun évacués des prisons françaises pour faire la place à d’autres. Nous étions victimes et souffre-douleur des autres nationalités.

Ceux qui travaillaient à l’extérieur étaient plus heureux, mais il ne faut pas entendre par là qu’ils ne subissaient pas les mêmes traitements qui sont de rigueur dans cet enfer. En effet, le « transport un » et le kommando de la Gusloff en sont l’exemple. « Le transport 1 » comprenait un grand nombre de détenus chargés du transport des wagons, c’est-à-dire du matériel énorme destiné au futur camp et à la construction des baraques, des éléments destinés aux « fusées », des sacs de ciment et de briques qui vous pelaient le bout des doigts, et tout cela sous la pluie, les coups et le froid. Combien de camarades sont morts sous les coups donnés par d’autres détenus…

Avec tout cela, ce qui fut terrible et mortel, ce fut les appels qui duraient plusieurs heures.

J’ai vécu dans cet enfer du 20 septembre au 20 octobre 1943. Je croyais avoir tout vu; comme je me trompais…

Le 20 octobre, j’ai été désigné pour une autre destination avec d’autres camarades. J’ai reçu mon premier costume « rayé », une veste, un pantalon, une capote et un calot. Paul a eu le même vêtement. Pierre lui était parti depuis 8 jours, où ?

Pendant notre séjour à Buchenwald, il a fallu apprendre notre numéro matricule en allemand. Nos camarades alsaciens, prisonniers comme nous, ont été nos professeurs. Avec nos costumes rayés, comme des forçats, par camion, nous avons quitté ce sinistre camp. 500 hommes dont une centaine de français. Pendant une soixantaine de kilomètres, les gens nous jetaient des pierres.