Pages 47-66 du Livre « La mémoire : Heurs et Malheurs »

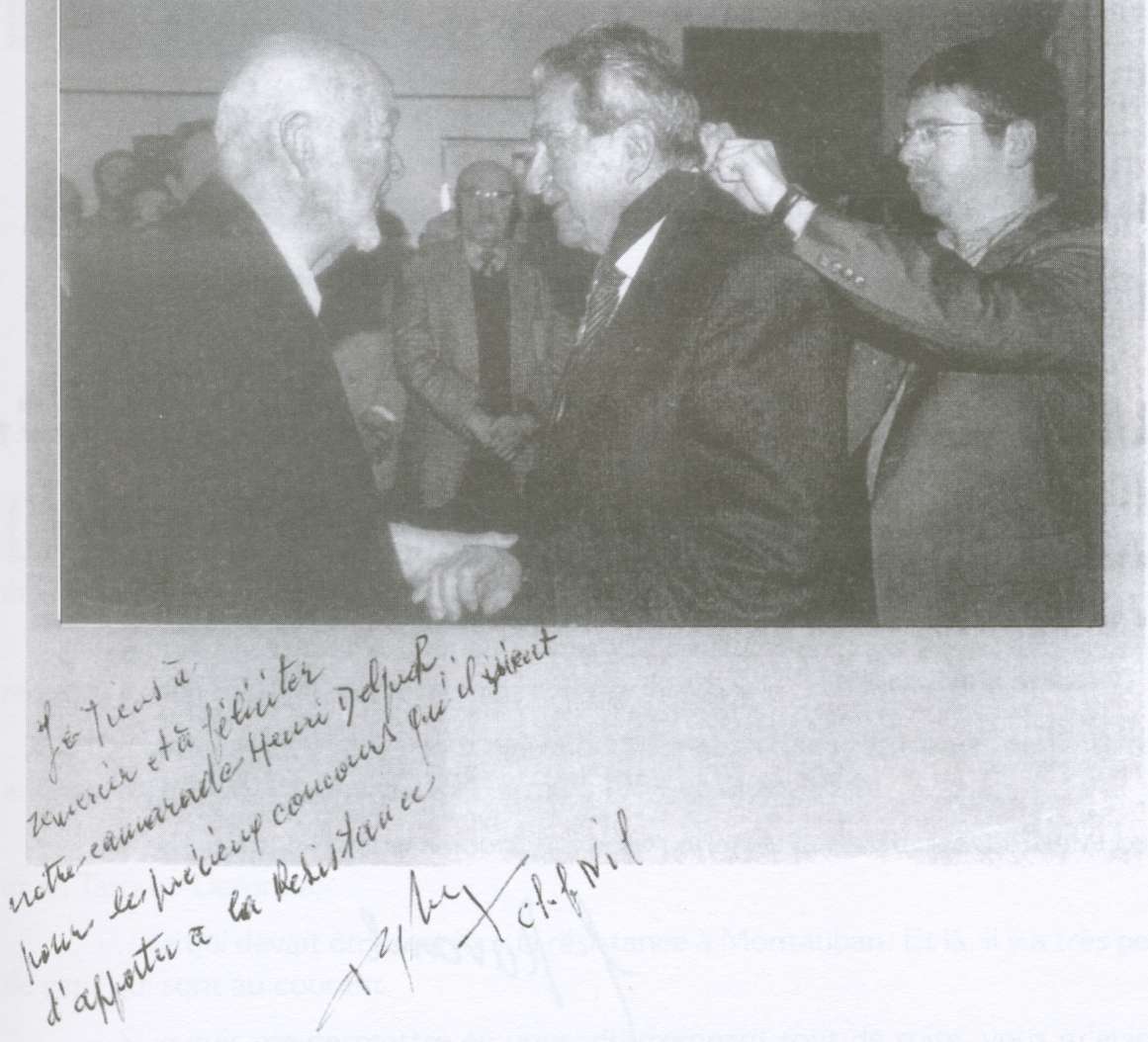

MEDAILLE POUR UN RESISTANT Noël Duplan, à la fois témoin et acteur de la guerre 39-45, a été promu, le mardi 30 octobre, au grade de commandeur dans l’ordre de la légion d’honneur. Cette cérémonie a eu lieu au Musée de la Résistance et de la Déportation, le lieu même du souvenir.

« Colonel Nil » en présence de Débauges responsable du mouvement Libérer Fédérer

Noël Duplan

« Colonel NIL »

Serge Ravanel

93 rue de la Santé

75013 Paris

01 45 65 24 81

Le 21 août 2004

Cher camarade.

Merci de votre invitation à participer à l’inauguration de la plaque à Duplan le 2 septembre. J’ai d’ailleurs reçu une invitation du maire.

Malheureusement je ne suis plus en état de faire de tels déplacements. J’avais promis au maire de Toulouse de participer aux cérémonies du 60è™ anniversaire de la Libération, le 19 août dernier. Il m’a fallu décommander ce déplacement au dernier moment.

Soyez aimable d’excuser mon absence que je regretterai d’autant plus qu’il s’agira de rendre hommage à un de nos camarades parmi les plus valeureux.

Malheureusement on n’a pas encore réussi à se protéger contre les dégradations des années

Avec toutes mes amitiés

Itinéraire d’un Condottiere

Itinéraire d’un Condottiere

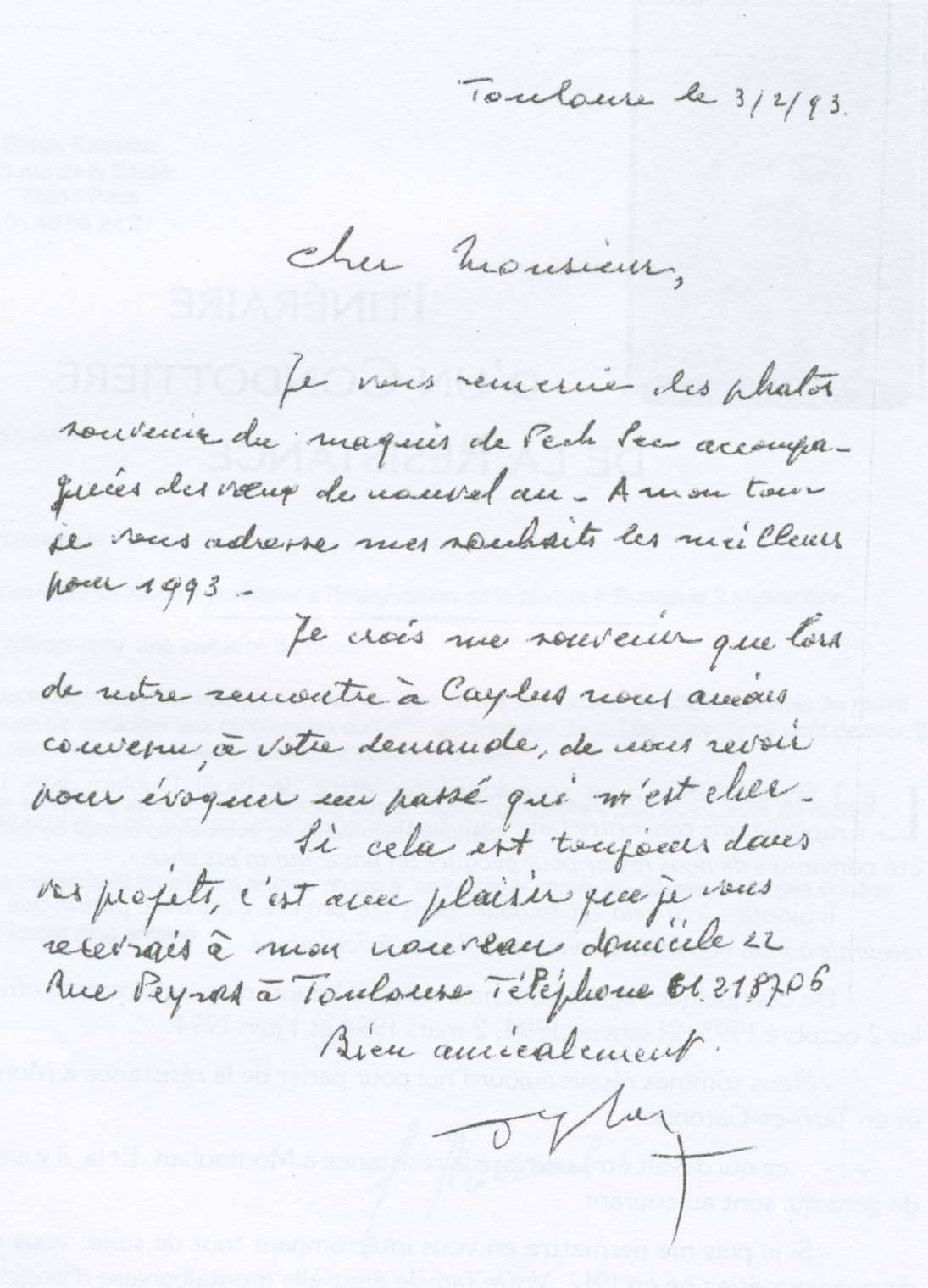

Le 3 février 1993, nous recevions une lettre de Noël Duplan dans laquelle il rappelle une rencontre faite l’année précédente au camps de Caylus où il avait été convenu « de nous revoir pour évoquer un passé qui m’est cher ».

Il ajoute : « Si cela est toujours dans vos projets, c’est avec plaisir que je vous recevrais à mon nouveau domicile rue Peyras à Toulouse ».

De ces quelques lignes vont naître douze heures d’enregistrement effectuées les 2 octobre 1993, 21 janvier 1994, 2 mars 1994 et 1 juin 1994.

– Nous sommes réunis aujourd’hui pour parler de la résistance à Montauban et en Tarn-et-Garonne.

– …ce qui devait être une jour la résistance à Montauban. Et là, il y a très peu de gens qui sont au courant.

– Si je puis me permettre en vous interrompant tout de suite, vous m’aviez dit que vous étiez né en 1912. Votre famille était-elle montalbanaise d’origine ?

– Non. Mon père Louis-Henri Duplan était né à Privas en 1874. Mon grand-père paternel était aussi de l’Ardèche. Il avait un poste qui correspondrait maintenant à un professeur d’horticulture. Il était fondateur de la libre pensée. Avec trois gosses. Il a dû quitter Privas en 1876 pour s’installer à Bordeaux où il devait avoir un ou deux copains de la libre pensée. Là, mon père a passé son enfance, et, adolescent, il a été placé chez un horticulteur qui l’a gardé jusqu’à l’âge de 19 ans. Il y a rencontré ma mère, Jeanne-Claire Laurent qui était, elle, orpheline de mère, originaire du Médoc.

Ils se sont mariés à Bordeaux. Ma sœur aînée et mon frère aîné sont aussi nés à Bordeaux.

Ils se sont mariés à Bordeaux. Ma sœur aînée et mon frère aîné sont aussi nés à Bordeaux.

Et puis mon père a trouvé une situation à Montauban. Il est donc venu comme chef jardinier de cette ville. C’est là que je suis né ainsi que tous mes autres frères et sœurs. Nous étions sept enfants, je suis le sixième.

Je suis donc né à Montauban, le jour de noël 1912 : c’est pour cette raison que j’ai été prénommé Noël.

J’ai fait ma scolarité à l’Ancien Collège. A la sortie, j’ai passé un concours pour être commis de préfecture, juste avant de partir faire mon service militaire.

La guerre de 14-18 a débuté alors que j’allais sur mes 2 ans. Mon frère aîné, qui était né en 1894, avait alors 20 ans. Il venait de passer le bac. Il est parti au front où il a été blessé deux fois. Il a fini comme lieutenant. J’ai très peu connu mon frère aîné. Il était toujours à l’extérieur. Ma sœur aînée, elle, était passée par le lycée Michelet où elle a obtenu son brevet supérieur. Elle n’avait pas 18 ans. Elle a été reçue treizième au concours national des postes.

J’avais demandé un sursis, car je m’étais marié le 14 octobre 1931 avec Simone Lugan, domiciliée à Monteils, près de Caussade. Ayant renoncé à ce sursis le 17 février 1934, j’ai été affecté au 10ème Dragons. Incorporé le même jour, j’ai été promu brigadier le 18 octobre. Passé dans la disponibilité, j’ai été maintenu provisoirement sous les drapeaux jusqu’au 7 juillet 1935 où j’ai été rayé des contrôles. Je suis rentré alors dans mon domicile à Montauban, boulevard Alsace Lorraine, et j’ai repris mon activité professionnelle au service vicinal de la préfecture.

Mon père était militant au parti radical socialiste, et c’est tout naturellement que j’adhérais à la section montalbanaise des jeunesses radicales socialistes dont je suis devenu le secrétaire. C’est là que j’ai fait la connaissance d’Irénée Bonnafous qui dirigeait la rédaction départementale du journal. La Dépêche de Toulouse, qu’il parviendra à imposer à l’électorat Tarn-et-Garonnais : c’était le véritable chef du parti radical-socialiste sur le département. Franc-maçon, il avait occupé la plus haute instance de vénérable de la loge « La Parfaite Union » de Montauban. Je resterai toujours en contact avec lui.

C’est alors que les événements vont s’enchaîner. La guerre civile en Espagne débute en 1936. Elle va durer trois ans. Dès cette date, j’ai été au comité d’entraide aux Républicains Espagnols. Peu avant, j’ai adhéré au Comité Départemental du Front Populaire. Le 4 juillet 1936, je prêtais serment de fidélité à la République contre le fascisme. C’est avec appréhension que j’ai suivi l’évolution de la guerre civile en Espagne, qui amène les républicains, au fur et à mesure de leur retraite, à se réfugier en France. Après la capitulation de la Catalogne, le 26 février 1939, le gouvernement français ouvre les frontières. Les réfugiés reçus aux postes frontaliers sont désarmés et dirigés vers des camps d’hébergement. Au printemps 1939, la construction de camps aménagés est décidée. Ainsi, dans le département, est arrêté le choix d’un terrain situé à Judes près du village de Septfonds. Il y accueillera, dès mars 1939, plusieurs milliers de personnes, essentiellement des combattants.

Sur la demande d’Irénée Bonnafous, c’est à cette date que je fus plusieurs fois à Septfonds, chercher des espagnols, probablement maçons, évadés du camp. Je dois dire que mes relations avec Irénée Bonnafous étaient grandement facilitées par mon appartenance au parti radical socialiste.

Rappelé comme réserviste le 23 août 1939, je suis affecté au 13ième groupe de reconnaissance de corps d’armée le 8 septembre et envoyé sur le front le 20 septembre.

Alors, là, au 13ième groupe de reconnaissance, c’était vraiment de « la haute » : il y avait beaucoup de nobles, et pas tellement républicains. Il y avait du beau monde, des noms à charnière. Deux ou trois fois je n’ai pu me retenir et j’ai dit : « quand même, c’est de ta connerie. Lebrun, Président de la République, n’a pas pu déclarer la guerre comme ça, sans l’accord du Président du Conseil Supérieur de la guerre, qui était Pétain. Certes, nous étions liés par un accord avec la Pologne, mais… ». Ces propos ont été rapportés au commandant du I3ième de reconnaissance : le Colonel Langeron, qui, m’ayant fait appeler, m’a conseillé : « Vous savez, Duplan, mettez une sourdine parce que vos paroles sont sûrement déformées… ».

Alors, là, au 13ième groupe de reconnaissance, c’était vraiment de « la haute » : il y avait beaucoup de nobles, et pas tellement républicains. Il y avait du beau monde, des noms à charnière. Deux ou trois fois je n’ai pu me retenir et j’ai dit : « quand même, c’est de ta connerie. Lebrun, Président de la République, n’a pas pu déclarer la guerre comme ça, sans l’accord du Président du Conseil Supérieur de la guerre, qui était Pétain. Certes, nous étions liés par un accord avec la Pologne, mais… ». Ces propos ont été rapportés au commandant du I3ième de reconnaissance : le Colonel Langeron, qui, m’ayant fait appeler, m’a conseillé : « Vous savez, Duplan, mettez une sourdine parce que vos paroles sont sûrement déformées… ».

– vous citez le Colonel Langeron, vous pouvez préciser ?

– Le colonel Langeron appartenait au 7lème Spahis de Montauban, commandant le 13ième groupe de reconnaissance. Il était né en 1884 et avait fait la guerre de 1914-1918, qu’il avait terminée à Salonique avec les troupes russes. C’était un homme charmant avec lequel j’ai entretenu, par la suite, d’excellents rapports. Très bon cavalier, il avait été, dans sa jeune carrière, instructeur à l’école de cavalerie de Saumur. En juin 1940, notre unité combat en Alsace, aux frontières avec l’Allemagne. Avec l’attaque allemande par le nord et la Belgique, on a été contraint de reculer sur Paris, par le chemin des Dames, jusqu’à Villers-Coterets. C’est dans l’Aisne que Langeron a été fait prisonnier, et dirigé sur un offlag en Poméranie. Il sera rapatrié sanitaire en octobre 1941 sur Montauban.

Avec les restes du 13ième de reconnaissance, on a passé la Loire le 17 juin. Sur les routes, c’était un « bordel » indescriptible. On a fait sauter le dernier pont. Lordre était de rester sur nos positions avec interdiction de tirer. On ne savait ce qui se passait. On réalisait mal. On n’avait aucune nouvelle. C’est alors qu’un copain qui était popotier, nous a apporté un journal où, avec la demande d’armistice, il y avait une photo de Pétain. Nous nous trouvions une poignée. Alors nous avons fait les cons. On a crié : « Le fascisme triomphe en France. Après Hitler et Mussolini, Pétain ! On est trahi ». A ce moment, Debalore qui commandait le régiment, alerté, arrive, et on me fout aux arrêts de rigueur. C’était le 20 juin 1940 à midi.

A 15h, des camarades montalbanais comme moi, se répandent dans leurs courriers. Ainsi, tout Montauban savait que j’étais en prison. Mon père a eu cette boutade : à la question : « Et qu’est ce qui est arrivé à Noël ? C’est vrai qu’il est en prison ? », il a répondu : « je connais mon fils et je n’en rougis pas. C’est une histoire de femme ou une histoire politique. Il n ‘a pas volé. Il n ‘a pas trahi. Il n ‘a pas déserté ». Plus tard, on me précisera : « tu sais, ton père, il a été magnifique ! »

On était alors replié du coté de Saint-Léonard. Et là, j’ai été interrogé deux ou trois fois avant de passer au bout de quinze jours devant une commission de discipline, formée de plusieurs officiers supérieurs d’autres régiments. Il y a eu un acte d’accusation. J’ai été condamné à être interné dans un camp militaire. Or il fallait que la décision de justice soit signée par le général commandant la division. Entre temps l’armistice avait été signé. Mais je n’étais au courant de rien. Lorsque le dossier est arrivé sur le bureau du général, celui-ci a demandé mes états de service. Or, j’avais obtenu le 22 juin 1940 une première citation à l’ordre du corps d’armée.

« Sous-officier sérieux et courageux. A rendu des services précieux dans son rôle de sous officier de renseignements. S’est particulièrement distingué dans la journée du 7 juin en traversant une zone découverte pris sous le feu des mitrailleuses ennemies afin d’assurer une liaison. Croix de guerre étoile vermeil ».

Puis une seconde en date du 30 juin 1940 à l’ordre du régiment.

« A fait preuve de belles qualités de courage et de sang-froid au cours des combats auxquels a pris part les groupes de reconnaissance depuis l’Aisne jusqu’à Gartempe du 4 au 20 juin 1940 ».

Le général a alors déclaré : « Ce type, même s’il est communiste, il ne faut pas le foutre en taule. Il n’y en a pas beaucoup qui ont deux citations. Non, non et non. Faites ce que vous voulez, mais moi, je ne signerai pas cette condamnation. » Par la suite, j’ai cherché à le rencontrer, sans succès, pour lui affirmer : « Vous avez bien fait. Ayez votre conscience tout à fait libérée, car je n ‘ai jamais été communiste. »

Une fois libre, j’ai rejoint une partie de l’unité qui était à Saint-Léonard de Noblat dans la Haute Vienne. J’y ai attendu ma démobilisation en organisant des barrages sur les routes pour recenser les voitures volées. Mais c’était une affaire de gendarmes, pas de soldats. Aussi leur tardaient-ils de se débarrasser de moi.

J’ai été démobilisé le 15 juillet 1940 et « renvoyé dans mes foyers ». Je me suis mis en civil et je suis rentré à Montauban.

Arrivé là, j’ai repris mon emploi à la Préfecture. Et là, le Préfet Durocher m’a fait appeler en m’affirmant : « Avec votre passé militaire, je compte sur vous pour maintenir la flamme patriotique … etc…. ». Puis le secrétaire général, Monsieur Valentine m’a dit : « Monsieur le Préfet attend de vous que vous vous occupiez des Anciens Combattants ». Je vois alors Bonnafous et je lui dis : « Je suis emmerdé parce que le Préfet me fait obligation de m’occuper des Anciens Combattants. Dans la situation dans aquelle je me trouve, l’armée, il ne faut pas m’en parler ». Alors Bonnafous m’a conseillé : « Si vous ne voulez pas avoir d’histoire, prenez une carte de la légion des combattants. Ce sera pour vous une couverture ».

Pour être tout à fait objectif il nous faut citer le témoignage de Marcel Foussard, qui fut un temps responsable des Mouvements Unis de la Résistance en 1943. Foussard écrit en 1950 : « Au service vicinal de la préfecture se trouvait un employé aux écritures, Noël Duplan, secrétaire des jeunesses radicales-socialistes et qui avait adhéré à la légion. Il faisait auprès de ses relations une propagande intense. C’est ainsi que je me laissais, entraîner par lui, à donner mon adhésion en fin 1940. J’eus comme parrain Duplan et Baron, avocat, maire de Lauzerte, député radical-socialiste de Tarn-et-Garonne qui était également un sérieux propagandiste ».

C’est alors que j’ai commencé à prendre dès 1940 des contacts avec Adrien LAPLACE qui était avec moi au parti radical. Il était plus âgé que moi (né le 18 septembre 1909). Sa famille était de Montauban. Un jour, peu avant la déclaration de guerre, on s’était engueulé à la réunion du bureau du parti, pour le choix d’un candidat aux élections de conseiller d’arrondissement. On avait présenté Laventure (qui travaillait aussi à la préfecture) à deux reprises. A chaque fois il avait pris une veste terrible. Alors je leur ai dit : « Vous êtes bien gentils. Vous restez tranquillement chez vous, et nous, les jeunes, nous nous pelons toutes les réunions publiques. Laventure, on n ‘en veut plus. Il est vieux. Il n ‘y voit pas à deux pas. Je n ‘en ai pas contre lui, mais il faut aller afficher, porter la contradiction et foutre un peu le pastis. Or, lui, il a pris deux vestes retentissantes et on l’y refait passer la troisième fois ». Alors on m’a dit : « Et alors ? Vous avez quelqu’un pour mettre à la place ? », ça m’est venu comme ça. J’ai dit : Adrien Laplace. Celui-ci, étonné a murmuré : « Si c’est un devoir républicain… ». On a fait sa campagne et il a été élu conseiller d’arrondissement.

Donc en juillet-août 1940 je retrouve Adrien Laplace. Je ne sais plus qui nous a dit : « Ecoutez la radio anglaise ». Alors, on a attrapé les émissions anglaises. On s’est dit : il faut faire quelque chose. Notre première action a été de récupérer de la pâte à polycopier et à imprimer une feuille : « Républicains français , la France, la République ne meurt pas. Ecoutez la radio de Londres, la voix de la France, une telle longueur d’onde ». On distribuait ça dans les boites à lettres. On a aussi commencé à rédiger des tracts que nous tirions chez moi, boulevard Alsace-Lorraine. On se réunissait, un petit noyau de quatre ou cinq camarades : nous étions tous des militants du parti radical-socialiste ou d’anciens membres de la Parfaite Union.

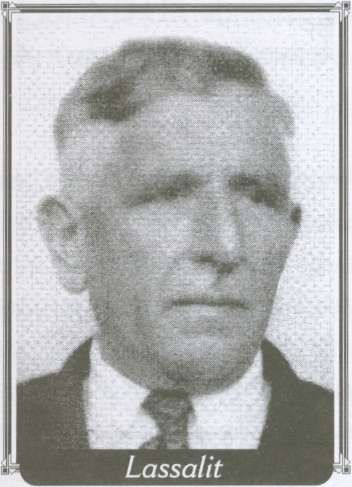

Il y avait avec moi et Adrien Laplace, Léon Bourdoncle, Ernest laplace et Lassalit. C’est de là qu’est parti le groupe des Jacobins de Tarn-et-Garonne. Aux jeunesses radicales, avec Adrien Laplace, nous avions formé une section : les Jacobins, qui soutenait la tendance Mendès. Plus tard, les socialistes se sont ralliés et on a pris la dénomination de « Jacobins montalbanais. »

Il y avait avec moi et Adrien Laplace, Léon Bourdoncle, Ernest laplace et Lassalit. C’est de là qu’est parti le groupe des Jacobins de Tarn-et-Garonne. Aux jeunesses radicales, avec Adrien Laplace, nous avions formé une section : les Jacobins, qui soutenait la tendance Mendès. Plus tard, les socialistes se sont ralliés et on a pris la dénomination de « Jacobins montalbanais. »

Résolus de fonder un mouvement de Résistance à Montauban, nous nous sommes réunis chez Adrien Laplace le 22 mars 1941. Adrien habitait alors prés de chez moi, rue Carnot. Il a été décidé de créer des sections de sympathisants à nos idées dans tous les cantons du département. C’est à ce moment que nous avons pris l’habitude de prendre des « pseudos » : Moi, j’étais « Daniel », et Adrien Laplace, « Larrive ». Dans chaque section, chaque membre devait recruter des adhérents, de sorte que notre mouvement prit rapidement une certaine ampleur. Notre but était de lutter contre le gouvernement de Vichy en diffusant des tracts anti-pétainistes et anti-allemands.

avait avec moi et Adrien Laplace, Léon Bourdoncle, Ernest laplace et Lassalit. C’est de là qu’est parti le groupe des Jacobins de Tarn-et-Garonne. Aux jeunesses radicales, avec Adrien Laplace, nous avions formé une section : les Jacobins, qui soutenait la tendance Mendès. Plus tard, les socialistes se sont ralliés et on a pris la dénomination de « Jacobins montalbanais. »

Dès septembre 1941, nous avons pris contact  avec Jules Allamelle (né en 1883) et Louis RouÈre, deux syndicalistes actifs à la C.G.T, proches de la tendance du secrétaire général Léon Jouhaux, que j’avais connu avant-guerre au comité du Front Populaire. Le père de Jules Allamelle avait longtemps tenu un commerce de chaussures. Secrétaire général de l’Union départementale des Syndicats confédérés de Tarn-et-Garonne, il habitait à Lalande basse à Montauban. Ancien militant du parti radical, il avait adhéré à la S.F.I.O. (Section Française de l’Internationale Ouvrière), où il eut une intense activité syndicale. Son adhésion au parti socialiste lui avait valu l’hostilité de bonnafous, radical, bien que tous deux fussent engagés à la loge maçonnique de la parfaite Union à Montauban.

avec Jules Allamelle (né en 1883) et Louis RouÈre, deux syndicalistes actifs à la C.G.T, proches de la tendance du secrétaire général Léon Jouhaux, que j’avais connu avant-guerre au comité du Front Populaire. Le père de Jules Allamelle avait longtemps tenu un commerce de chaussures. Secrétaire général de l’Union départementale des Syndicats confédérés de Tarn-et-Garonne, il habitait à Lalande basse à Montauban. Ancien militant du parti radical, il avait adhéré à la S.F.I.O. (Section Française de l’Internationale Ouvrière), où il eut une intense activité syndicale. Son adhésion au parti socialiste lui avait valu l’hostilité de bonnafous, radical, bien que tous deux fussent engagés à la loge maçonnique de la parfaite Union à Montauban.

Lorsque nous retrouvons Jules Allamelle, il dirige, avec un noyau de camarades réformistes, une C.G.T. clandestine. Responsable départemental du Mouvement ouvrier français, dont Julien Forgues à Toulouse était représentant pour la zone Sud-Ouest, il avait conservé durant toute l’occupation une couverture de son activité clandestine, en restant le représentant officiel de la Charte du Travail instituée par Vichy. Il était alors considéré comme un agent occasionnel des Forces Françaises Combattantes, appartenant au réseau Berthaut, embryon du mouvement Libérer et Fédérer, sous la direction du Colonel Georges Bonneau. Il avait pris pour pseudo les noms de « Péchât », plus tard de « Rives ».

Quand à Louis Rouère, il était le secrétaire administratif de l’U.D-C.G.T. Comme Jules Allamelle, il était employé municipal et travaillait à l’octroi de Montauban. Egalement franc-maçon.

Alors, on est parti comme ça. Les ayant refoulés de la Maison du Peuple, les autorités vichystes les ont installés à l’Ecole Yougoslave boulevard Gustave Garrisson, dans les locaux neufs qui n’avaient jamais servi. C’est là que nous avons eu nos premières réunions. Et de fil en aiguille, on a commencé à avoir des contacts. Pour ma part, j’avais des contacts avec Toulouse par l’intermédiaire d’un homme qui sortait de la banalité, très connu à Montauban : Louis duthilleux, entrepreneur de travaux publics, avec son beau-frère Armand Soulié. Louis Duthilleux, né en 1885 à Montauban, pseudo : Fournier, était responsable du mouvement Libérer et Fédérer, réseau Adolphe Buckmaster, où il était agent PI. C’est par eux que j’ai connu le Mouvement Libérer et Fédérer.

Alors, on est parti comme ça. Les ayant refoulés de la Maison du Peuple, les autorités vichystes les ont installés à l’Ecole Yougoslave boulevard Gustave Garrisson, dans les locaux neufs qui n’avaient jamais servi. C’est là que nous avons eu nos premières réunions. Et de fil en aiguille, on a commencé à avoir des contacts. Pour ma part, j’avais des contacts avec Toulouse par l’intermédiaire d’un homme qui sortait de la banalité, très connu à Montauban : Louis duthilleux, entrepreneur de travaux publics, avec son beau-frère Armand Soulié. Louis Duthilleux, né en 1885 à Montauban, pseudo : Fournier, était responsable du mouvement Libérer et Fédérer, réseau Adolphe Buckmaster, où il était agent PI. C’est par eux que j’ai connu le Mouvement Libérer et Fédérer.

Il y avait aussi Paul Roland, rédacteur à la Préfecture, avec qui j’étais très lié. Sa femme était professeur de dessin à Toulouse, ce qui lui permettait d’assurer les liaisons avec Montauban.

A Libérer et Fédérer, ils étaient assistés de René Figarol, professeur de gymnastique au Lycée Ingres.

Paul Roland et Louis Duthilleux m’ont fait connaître Berthoumieux, un pharmacien qui résidait à la sortie de Toulouse. C’est un type qui a fait un travail considérable. Il est venu trois au quatre fois chez moi, boulevard Alsace-Lorraine. Je l’ai connu à une réunion avec Allamelle.

Je ne sais pas si c’est Allamelle qui a eu le contact par le syndicat avec un type qui a joué un très grand rôle, mais qui n’est resté que quelques mois dans la région. Ainsi j’ai fait la connaissance d’un homme remarquable actif ingénieur militaire dans le laboratoire de recherche d’armement replié place Lalaque à Montauban : Charles Huet. Il m’a impressionné favorablement. On ne se voyait pas beaucoup. Cependant je lui avais donné mes coordonnées, et quelque temps après, il m’a présenté deux types qui, pour moi, ont compté beaucoup pour la résistance en Tarn-et-Garonne : Victor moulin et Ancelet, tous deux ingénieurs militaires au Laboratoire Central de rArmement, le premier à Montauban, le second à Caussade.

Je ne sais pas si c’est Allamelle qui a eu le contact par le syndicat avec un type qui a joué un très grand rôle, mais qui n’est resté que quelques mois dans la région. Ainsi j’ai fait la connaissance d’un homme remarquable actif ingénieur militaire dans le laboratoire de recherche d’armement replié place Lalaque à Montauban : Charles Huet. Il m’a impressionné favorablement. On ne se voyait pas beaucoup. Cependant je lui avais donné mes coordonnées, et quelque temps après, il m’a présenté deux types qui, pour moi, ont compté beaucoup pour la résistance en Tarn-et-Garonne : Victor moulin et Ancelet, tous deux ingénieurs militaires au Laboratoire Central de rArmement, le premier à Montauban, le second à Caussade.

Huet a quitté le département en octobre 1942 pour la région parisienne.

Ancelet a été arrêté avec le Docteur Olive à Caussade en 1944. Déportés, ils sont morts tous les deux : l’un au camp de Dora, l’autre à Buchkenwald.

Moulin est resté là. Son pseudo était Meauzac. Nous avions le même âge. Etudiant à l’Ecole de chimie de Lyon, il avait été président des étudiants socialistes de cette ville. Ancien élève de Philip à l’Université de Lyon, il était déjà marqué comme socialiste, ayant adhéré à la S.F.I.O., peu avant la guerre. C’était un type d’une conscience extraordinaire, d’une sensibilité politique et syndicale hostile au gouvernement de Pétain. Nous avons travaillé ensemble pendant deux ans, à se voir trois ou quatre fois par semaine. C’est avec lui que nous avons mis en place les compagnies de l’Armée Secrète. Il disait : « Là on va mettre la première, là, la deuxième… » Mais il s’était spécialisé dans une activité où il était parfait. C’était les terrains de parachutages. Ainsi est-il devenu peu après le grand patron du S.A.P. dans le département.

Il a eu sous ses ordres Poussou (pseudo Perrin) qui était instituteur. Avec celui-ci, il repérait les terrains de parachutage éventuels et déterminait les coordonnées qui étaient transmises à Londres. Vous ne pouvez imaginer la précision qu’il donnait pour ces mesures. C’était sa passion. Tous les terrains du département ont été relevés par lui. Il se déplaçait à vélo, parfois en motocyclette que je possédais et je le portais sur le transat. Ainsi nous sommes allés faire le premier parachutage près de Revel, aux Ombrails, dans le triangle Nègrepelisse-Vaissac-Puygaillard. Nous nous y sommes trouvés tous seuls. Mais ça, c’était plus tard début 1943.

Il a eu sous ses ordres Poussou (pseudo Perrin) qui était instituteur. Avec celui-ci, il repérait les terrains de parachutage éventuels et déterminait les coordonnées qui étaient transmises à Londres. Vous ne pouvez imaginer la précision qu’il donnait pour ces mesures. C’était sa passion. Tous les terrains du département ont été relevés par lui. Il se déplaçait à vélo, parfois en motocyclette que je possédais et je le portais sur le transat. Ainsi nous sommes allés faire le premier parachutage près de Revel, aux Ombrails, dans le triangle Nègrepelisse-Vaissac-Puygaillard. Nous nous y sommes trouvés tous seuls. Mais ça, c’était plus tard début 1943.

Mais revenons à 1941. Vers la fin de l’année, je rencontre chez Allamelle, un type qui était chef de centre à la standard française des pétroles dont le dépôt était à Lavilledieu : Marcel foussard. Il était né en 1885 à Domme. Son père était notaire. Il avait fait des études de droit. Il avait milité au parti radical socialiste avant guerre. Allamelle s’en méfiait un peu. Il n’était pas montalbanais. Alors on faisait attention. Bien entendu, il m’a collé sachant que j’étais à la préfecture… Malgré la différence d’âge, on a sympathisé. Il a pris successivement deux pseudos : d’abord Francès, puis Pindare. Il habitait à Beausoleil. Il avait comme voisin un inspecteur de l’enregistrement, un nommé Dussol, avec lequel il s’était lié. Ce dernier avait un copain de jeunesse, originaire de Cahors, qui, parait-il était un type remarquable. Foussard m’en parle et me dit : « tu veux le rencontrer ? il a un passé militaire exceptionnel ». « Oui, bien sûr, un militaire comme ça ». Donc je fais connaissance d’un homme de 55 ans environ qui avait fini la guerre de 14-18 comme capitaine avec vingt deux citations et dix neuf blessures.

La guerre terminée, il était entré chez les pompiers à Paris. Un dimanche en 1934, il était de garde lorsqu’on appelle de la salle Wagram. On a besoin de pompiers. Il y a un incident. Alors il s’y rend avec ses gars. C’étaient les camelots du Roi et des militants de l’action française qui se battaient avec les contre-manifestants. Il met ses camions devant la salle et il rentre. Et, sous le porche une balle lui passe à cinquante centimètres. « Quoi ? Moi, capitaine Delmas, vingt deux citations et dix neuf blessures (parce qu’il le disait tout le temps dans n’importe quelle circonstance), les camelots du Roi qui nous tirent dessus un dimanche ! En batterie. » Et il fait usage des canons à eau sur la salle Wagram… Le lendemain, dans tous les journaux d’extrême droite, les types avec chapeaux melon, parapluies et pardessus se commettent en injures et menaces.

Alors le colonel des pompiers le fait appeler et lui déclare : « Delmas, cette fois vous n’appartenez plus aux pompiers de Paris ». « Mais enfin, mon colonel, j’ai le droit d’être entendu ». « C’est fini ! ». A ce moment le téléphone sonne. C’était le préfet de police : « Est-ce que vous avez le nom de cet officier qui, hier, salle Wagram… » « Justement, monsieur le préfet, il est dans mon bureau ». « Ah ! bon, bon. Envoyez-le moi. Je veux le voir ». Le colonel des pompiers se retourne : « Adieu, Delmas ! » et il le fout dehors. Delmas arrive chez le préfet de police qui lui dit : «Ah ! C’est vous le capitaine Delmas. Très honoré de vous rencontrer. Je suis fier qu ‘en France il y ait encore des officiers comme vous ». Quand Delmas lui a énoncé ses états de service : tant de citations, tant de blessures, le préfet réagit : « Et vous n’êtes que capitaine ? Vous allez être colonel. Vous quittez les pompiers et vous entrez dans la gendarmerie ».

Je rencontre donc le commandant de gendarmerie Delmas, alias Divona, délégué régional pour les groupes de l’armée secrète en formation.

Par Berthoumieu, j’avais fait la connaissance à Toulouse de Rousselier, fin 1941. C’est lui qui, le premier, m’a parlé de l’Armée secrète. On avait sympathisé. Il est venu plusieurs fois chez moi à Montauban.

En mars 1942, une réunion se tient dans les locaux de la C.G.T. Il y avait Jordy, Allamelle, Rouère, Foussard et moi. Je suis désigné pour jouer les intermédiaires entre les groupes de résistance civils et les militaires susceptibles de les rejoindre. Ainsi je suis chargé de prendre contact avec le colonel Langeron pour lui proposer de prendre la direction militaire de l’armée secrète qui vient de se constituer.

Sur cette réunion, Foussard donne une relation assez équivoque :

« Je demandais à Noël Duplan s’il voulait faire partie du groupe de résistance qui s’était formé dans le département, à Montauban. Je fis cette démarche avec une certaine appréhension car je savais qu a cette époque, début 1942, il était encore un fervent légionnaire, chef de centaine et propagandiste actif… Mais j’avais l’idée, cependant, que ses attaches au parti radical socialiste, dont le chef départemental était Irénée Bonnafous et qui était nettement anti-légionnaire, l’inciteraient à venir avec moi et qu’enfin il pourrait être utile au recrutement militaire par suite des liens qu ‘il avait parmi les jeunesses radicales ».

Le colonel Langeron, prisonnier de guerre en Poméranie, était rentré en France en octobre 1941 comme rapatrié sanitaire. Mis à la retraite d’office, il séjourne alors à Montauban. Dans un premier temps, il consacre ses journées aux veuves de prisonniers au sein du comité départemental du secours national, organisme officiel, dans lequel pratique aussi Marie-Rose Gineste. C’est une excellente couverture pour masquer des activités résistantes.

Le colonel Langeron, prisonnier de guerre en Poméranie, était rentré en France en octobre 1941 comme rapatrié sanitaire. Mis à la retraite d’office, il séjourne alors à Montauban. Dans un premier temps, il consacre ses journées aux veuves de prisonniers au sein du comité départemental du secours national, organisme officiel, dans lequel pratique aussi Marie-Rose Gineste. C’est une excellente couverture pour masquer des activités résistantes.

Je contacte le colonel Langeron fin Mars 1942. Je lui ai dit : « Mon colonel, il faut que vous restiez avec nous. Mettez vous à l’écart ». Mais il refuse de prendre la responsabilité de l’organisation départementale de l’armée secrète, car atteint moralement par la maladie de son fils, il souhaite rester à ses cotés. La santé de son fils se dégradant, il quitte Montauban et ne réapparaît qu’après le décès de celui-ci le 6 avril 1943.

Entre temps, j’avais eu des contacts avec  l’O.R.A. (Organisation de la Résistance de l’Armée). C’étaient essentiellement des officiers de l’armée qui refusaient la défaite. Déjà en juillet 1940, le général Delestraint replié sur le camp de Caylus, avait manifesté hautement son attachement à la patrie. Il avait fait procéder au camouflage du matériel de sa division dissoute. Delestraint, je l’ai connu après qu’on ait formé l’armée secrète. Je l’ai rencontré à Toulouse où il était venu en tant que chef national de l’A.S.

l’O.R.A. (Organisation de la Résistance de l’Armée). C’étaient essentiellement des officiers de l’armée qui refusaient la défaite. Déjà en juillet 1940, le général Delestraint replié sur le camp de Caylus, avait manifesté hautement son attachement à la patrie. Il avait fait procéder au camouflage du matériel de sa division dissoute. Delestraint, je l’ai connu après qu’on ait formé l’armée secrète. Je l’ai rencontré à Toulouse où il était venu en tant que chef national de l’A.S.

J’ai rencontré aussi le Commandant Normand qui commandait le camp de Caylus. Il était l’un des responsables des services des opérations de camouflage de matériel (C.D.M.). Mais c’était une organisation purement militaire qui marchait parallèlement à nous. Ce n’est que début 1943 que des contacts plus étroits furent établis pour la livraison d’armes à l’A.S.

Les rapports que nous avions avec l’O.R.A. étaient rares. Ainsi j’ai eu l’opportunité de rencontrer plusieurs officiers. Avec Cabrit on est allé contacter l’un d’eux, installé dans le canton de Bourg-de-Visa. Cabrit m’avait assuré : « Il est anti-vichyste. Il est avec nous ». J’y suis resté une demi journée et je n’ai pas pu le décider. Et combien comme ça ! Ils étaient pétainistes. C’était le Maréchal qui était à la tête de l’état. Ils avaient donné leur parole d’officier.

Fin juillet 1942, devant le refus du colonel Langeron, Charles Huet est désigné pour mettre sur pied l’organisation départementale de l’A.S.. Je l’ai secondé alors dans le recrutement, m’appuyant sur mes relations chez les Jacobins montalbanais.

Marcel Foussard précise dans son témoignage :

Au début de l’année 1942, « je décide de faire appeler Duplan et le présente à Delmas. Langeron fut convoqué également. C’est à cette époque que, devant le refus temporaire de Langeron, Huet alias Henri, ingénieur au laboratoire central de Caussade, fut désigné définitivement par Delmas pour mettre sur pied l’organisation de l’A.S.. Duplan passait ainsi sous les ordres directs de Huet. Connaissant mal le département, Huet fut aidé par Duplan dans le recrutement de l’A.S., grâce aux relations politiques que ce dernier possédait aux jeunesses radicales socialistes. Un état major fut constitué dont je fis partie… ».

En octobre 1942, Huet quitte le département pour Paris. A cette époque le groupe des jacobins montalbanais est en liaison étroite avec l’A.S., ainsi qu’avec Libérer et Fédérer. J’étais aussi en relation avec les responsables du mouvement combat dont Mr. Veaux était le principal dirigeant, avec Marie-Rose Gineste qui était secrétaire d’un syndicat chrétien et proche de Monseigneur THÉAS. Celle-ci travaillait avec Tournou qui était trésorier du parti socialiste avant la guerre. Il habitait, rue Lila, devenue rue du Maquis, secondé par sa femme Lucienne. Chez lui se tenaient beaucoup de réunions. Il recevait les journaux clandestins (Combat, Franc tireur, Libération, Témoignage chrétien). Il eut à garder, le 15 avril 1943, une petite caisse, remise à Mr. Veaux par le lieutenant Sauvage du 3ième hussards. Cette caisse refermait tous les papiers et la comptabilité du service C.D.M., indiquant tous les endroits répertoriés du camouflage du matériel du régiment, avec mission de la remettre au lieutenant Cottaz, successeur du lieutenant Sauvage à la tête du service.

André Veaux était avoué à Montauban au 15, faubourg du Moustier. Il était né en 1902 à Bayonne. Après des études de droit, il s’était marié à Viane dans le Tarn en 1929 et s’était installé à Montauban. Il appartenait au mouvement Combat dont le chef régional était Dhont (pseudo : Thierry). Il sera plus tard responsable départemental N.A.P

C’était notre point de chute. C’est là que j’ai rencontré pour la première fois Marie-Rose Gineste qui était très, très bien, par l’intermédiaire de tournou. J’y ai rencontré aussi un homme jeune né en 1924 à Ars sur Moselle : Auguste Maire (pseudo : Brûle-Gueule) qui était employé des PTT d’abord à Toulouse, puis à Montauban. Il était chargé du centre d’émission clandestin de Montauban -Castelsarrasin. Il participera à l’attaque du maquis de Cabertat le 20 juin 1944 comme chef de groupe du Corps franc Dumas. Cité à l’ordre du régiment : «Agent de liaison au centre d’émission clandestin de Montauban dans une région particulièrement surveillée, a toujours accompli ses missions avec courage », il a obtenu la croix de guerre avec étoile de bronze.

Un jour, chez Marie-Rose, celle-ci me présente le professeur Goldenberg qui était dans la résistance à Paris au mouvement Combat. C’était la première fois que j’entendais parler de Combat. Et puis Goldenberg a disparu. C’était des contacts de passage.

J’avais fait aussi la connaissance d’Yvon Morandat, plus tôt à Toulouse. Lors d’une réunion, ce dernier me dit : « On va dire bonjour à Léo ». « Mais je ne le connais pas ». « Mais lui te connaît. Il t’a vu à Montauban ». Quand je l’ai vu, j’ai déclaré : « Mais tu es Goldenberg ! ». « Et oui, me répond-t-il. A présent je suis Léo Hamon ».

Fin 1943, un soir, des miliciens font irruption chez moi. Ma femme était seule. Ils lui laissent une convocation pour me présenter au commissariat de police pour le lendemain. Prévenu, je rencontre Amédée pages, chef de bureau à la préfecture (pseudo : Renard), demeurant rue des Doreurs à Montauban. Celui-ci a été chargé par les dirigeant M.U.R. de s’occuper spécialement du noyautage des fonctionnaires de la préfecture et de fournir tous les renseignements utiles émanant des services préfectoraux pour la conduite de la résistance civile ou militaire. Celui-ci me dit : « Fais attention. Tu commences à être sur les listes de la milice comme suspect ».

A l’automne 1943, des arrestations successives décapitent l’état major régional de l’A.S.. Son chef Rousselier (pseudo : Rivier) est obligé de s’éloigner. C’était un type remarquable. Il m’a dit : « Toi, tu connais bien le pays. Il faut que tu me remplaces ». Je le remplace pour quelques mois, nommé par Dejussieu-Pontcaral. Je réside alors très souvent sur Toulouse. J’y avais quatre ou cinq chambres et je m’étais imposé de ne pas savoir où j’allais coucher à dix heures du soir, juste avant le couvre feu. Les chefs départementaux de l’A.S. que j’avais alors sous mes ordres, savaient , à titre secret, qu’ils pouvaient me contacter, s’il y avait quelque chose de grave, entre dix heures moins le quart et dix heures moins cinq, devant la statue de Paul Riquet, près de la gare de Matabiau.

C’est à ce moment que j’ai divorcé pour protéger ma femme et mes enfants. J’avais pris Meilleurat comme avoué. Quand le juge m’a appelé pour la confrontation, c’est lui qui m’a représenté en prétextant que j’avais été obligé de partir. Alors le juge lui a dit : « Mais ce monsieur n’aime donc pas ses enfants ? ». Je considère que Meilleurat a fait là un acte de résistance. C’est alors que j’ai été prévenu que la milice suspectait les contacts entre moi et ma femme. En effet, de Toulouse, j’envoyais mon linge par Saint-Sulpice la Pointe avec l’autobus Tissendié qui faisait la ligne. A l’arrêt des «Trois Pigeons », le chauffeur (qui était avec nous dans la résistance) remettait mes affaires à ma femme et celle-ci lui portait le linge propre dans un sac.

Quand la milice est revenue chez moi pour m’arrêter, ma femme a expliqué que, depuis le divorce, elle ne savait pas où je résidais. Sur le moment, elle n’a plus été inquiétée. Elle le sera, plus tard, en 1944, et, obligée de se soustraire à une arrestation éventuelle, elle se réfugiera provisoirement dans le Tarn avec les enfants.

A cette époque, les milices ont arrêté mon père et ma sœur. Mon père a été tabassé. J’ai alors adressé une lettre au préfet et à d’autres responsables vichyssois, lette de menaces dans laquelle j’écrivais que pour toute arrestation de parents de résistants, s’ensuivrait l’arrestation concomitante des parents de miliciens. Mon père et ma sœur furent relâchés vers trois heures du matin sur le trottoir devant le Lycée Michelet.

A Toulouse, j’ai eu deux ou trois fois des contacts urgents, et notamment avec Divona qui commandait à Cahors. Toutes les semaines j’allais dans le Lot, chez Verlhac. On était très liés. Après le parachutage des Ombraïls en mars 1943, le lendemain, avec une camionnette, sur les hauts de Cahors, j’avais été porter les premières armes au maquis France dirigé par Jacques Chapou (pseudo : capitaine Philippe). Je l’ai retrouvé avec Metge qui travaillait aux P.T.T. Sa femme tenait un café. Nous nous réunissions dans l’arrière salle.

A Toulouse, j’ai eu deux ou trois fois des contacts urgents, et notamment avec Divona qui commandait à Cahors. Toutes les semaines j’allais dans le Lot, chez Verlhac. On était très liés. Après le parachutage des Ombraïls en mars 1943, le lendemain, avec une camionnette, sur les hauts de Cahors, j’avais été porter les premières armes au maquis France dirigé par Jacques Chapou (pseudo : capitaine Philippe). Je l’ai retrouvé avec Metge qui travaillait aux P.T.T. Sa femme tenait un café. Nous nous réunissions dans l’arrière salle.

Chapou était professeur d’anglais au Lycée Clément Marot. Il avait été radié de l’enseignement en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à la franc-maçonnerie. Il venait souvent à Toulouse où il retrouvait au Lycée Fermat : Vernan, Debauges, Hauriou. C’était leur point de chute. J’avais sympathisé avec Chapou. Début 1944, un jour, il me dit : « Il faut que je file ». Au bout de huit à dix jours je lui ai envoyé un agent de liaison avec un message : « Donne moi de tes nouvelles. Qu ‘est ce qui se passe ? Tu n’as pas le droit de ne pas me tenir au courant. Je t’embrasse. Vive la France ». Un truc comme ça. Lorsque l’agent de liaison est revenu, il m’a dit : « Il a lu ton mot. Il avait les larmes aux yeux. Il l’a déchiré et il a dit : embrasse le pour moi ».

C’est à la Libération que j’ai compris ce qui s’était passé. Jusque là, Jacques Chapou commandait le maquis France au Bois noir près d’Arcambal. C’est là que je lui avais porté la moitié des armes parachutées aux Ombraïls. J’avais à chaque fois rendez-vous chez Metge, rue Gambetta. C’est un bistrot avant d’arriver à la Mairie. Et là, au premier étage nous mangions avec Chapou, avec Verlhac et deux professeurs de lycée : Mirouze, professeur d’histoire et Rouyer qui se faisait appeler Marie dans la résistance. Il y avait aussi Delmas (pseudo : Divona) et Cornillon un colonel d’infanterie coloniale. C’était un noyau actif de la résistance dans le Lot. C’était un groupe socialiste qui marchait avec le mouvement Libérer et Fédérer. La plupart devaient être francs-maçons. Chapou l’était.

Puis il y a eu un truc qui a chaviré. Les maquis lui ont échappé. C’est pour ça que Chapou était venu à Toulouse début 1944. Quand il est revenu dans le Lot, tous les maquis étaient passés aux F.T.R. Il y avait eu un noyautage efficace effectué par les communistes qui avaient placé Noirot (le colonel Georges), à la tête de la résistance dans le département. Je n’ai connu ce dernier qu’après la libération. Je suis resté toujours en contact avec Verlhac, Delmas, Collignon, Magre et Mirouze, ceux du départ. Le Lot n’était pas communiste. D’ailleurs les socialistes s’étaient regroupés dans les groupes Veni dont Verlhac était un des fondateurs. Malraux retrouvait souvent le frère de Verlhac qui était laitier aux quatre routes. Malraux se cachait dans le Lot. C’est à ce moment qu’ils ont fait partir Chapou en Corrèze. Dans les semaines qui ont suivi, il y a eu des règlements de compte sanglants. Des responsables de la droite nationaliste ont été exécutés. Picard me l’a confirmé plus tard. Il y avait un drôle de climat à l’époque. Soula qui était professeur à l’université a eu un fils qui a disparu dans le maquis. Il a remué ciel et terre après la libération pour prouver que c’était les communistes qui avaient éliminé son fils.

Pour en terminer avec le Lot, début 1944, j’étais alors à la Région, lorsque Marie a été arrêté à Cahors. Matraqué, torturé par la gestapo, il avait pu s’évader en gare de Cahors. Un employé de gare, résistant, l’a fait sortir par derrière quand on a constitué les wagons pour la déportation. Il est arrivé à Toulouse et je le trouve peu avant le couvre-feu de 22h, devant la statue de Riquet, cramponné à la grille, avec une gueule ensanglantée. Je lui dis : « Qu’est ce que tu fais là ? » « Chopin (à l’époque Chopin était mon pseudo, c’était Poncarral qui m’avait baptisé Chopin) Chopin, il faut que tu changes de nom. C’est toi qu ‘ils cherchent ». J’avais une chambre derrière la gare où il y avait deux lits. Je l’y emmène. Là, il reprend : « Ils savent que je m’appelle Magre, je vais m’appeler Garonne. Il ne faut plus que tu t’appelles Chopin parce qu’ils te cherchent partout ». Alors ça m’est venu d’un seul coup. « Puisque tu t’appelles Garonne, je vais m’appeler Nil ».

Quand Poncarral m’avait donné comme pseudo Chopin, j’étais alors Daniel. Poncarral était chef national de l’armée secrète. Et tous les mois je montais à Paris. Je passais la ligne de démarcation dans les Landes avec de faux papiers. J’allais rendre compte. Je n’ai jamais été inquiété. Sinon qu’un jour à Toulouse, on m’avait trouvé une planque avenue de Castres. C’était une petite maison au fond d’un jardin : un genre de chartreuse. Lorsqu’un matin, la concierge me dit : « Monsieur, les gens disent que vous êtes bien gentil, bien poli, mais ils ajoutent que vous voyagez beaucoup. Je leur ai rétorqué : mais ce monsieur n’est tout de même pas de la gestapo, ni même de la résistance. Il ne s’occupe de rien ». Alors je suis retourné dans ma chambre ; j’ai pris tous les papiers que je possédais, et je me suis dit : il est temps que je foute le camp. J’ai pris immédiatement le train pour Cahors. Dans le train des policiers ont contrôlé les papiers d’identité « Papirs ! ». Quand on est arrivé en gare, il y avait des gendarmes français sur le quai. Je portais alors (on était en hiver) une canadienne que j’avais fait faire avec de la toile verte et des peaux de mouton. C’était chaud. Or tous les gendarmes du coin avaient reçu mon signalement. C’est alors qu’un gendarme s’est approché : « Attention. Nous avons reçu ordre de signaler votre passage. Il ne faut pas que vous gardiez ce vêtement ». Malgré le froid, j’ai retiré ma veste qu’il a caché dans la malle d’une voiture. Je rejoins le domicile de Collignon qui était a proximité. Je tombe sur sa femme qui m’engueule : « La gestapo est venue pour arrêter mon mari à trois heures du matin. Il a réussi à s’échapper par le jardin. Et vous, vous arrivez à 9h, alors que les types de la gestapo font les cent pas dans la rue ». Je suis reparti aussitôt. Il me tardait d’arriver chez Metge, mais il n’y avait plus personne. C’est la nuit où tous les responsables sont partis. On avait été repéré et dénoncé. Ces risques d’arrestation étaient permanents.

A cette époque (fin 1943-Début 1944) je m’occupais de plusieurs départements en tant que chef régional. J’avais été nommé par Poncarral à la suite des relations que j’avais tellement multiples sur Toulouse. J’y avais connu Rousselier, dont le pseudo était Rivier, un type remarquable, qui était replié sur Toulouse où il s’occupait de l’armée secrète. C’est lui qui m’a présenté d’Astier de la Vigerie. A la suite de plusieurs arrestations, il y a eu de grands chambardements. Rousselier a du se cacher. Il est venu à Montauban chez moi. Il m’a dit : « Un type comme toi qui connaît bien le pays, il faut que tu assures l’intérim à la tête de la Région ». Ce que j’ai fait jusqu’en mai 1944.

C’est pendant ces quelques mois que j’ai supervisé plusieurs sabotages d’usines de la région. D’abord à Aire sur Adour où était entreposés des avions de l’usine Ratier de Figeac. Ces avions étaient fin prêts à être livrés aux allemands. Avec un groupe spécialisé, une nuit, on a saboté tous les appareils. Puis il y a eu le sabotage de l’arsenal de Tarbes. Le chef de la Résistance à Tarbes était un grand ami : Cohou, ingénieur des Ponts et Chaussées, qui sera maire de Tarbes à la Libération. On nous avait demandé depuis Londres des renseignements sur l’usine d’armement qui fabriquait les moteurs Hispano-Suiza pour l’aviation. Pour éviter des pertes civiles en cas de bombardement, Cohou m’a dit : « Je vais voir avec mes gars qui sont dans l’usine, si l’on peut plastiquer et détruire les matrices où l’on coule les pièces en bronze. Si ça marche, il y en a pour deux ans avant de les reconstruire ». J’ai rendu compte à Londres. Il n’y a pas eu de bombardement. Lusine a été rendu inutilisable et n’a plus fabriqué de moteurs.

Mais revenons à la création de l’Armée Secrète. Jusqu’en novembre 1942, les mouvements de résistance en zone sud : Combat, Franc Tireur, Libération n’ont mené que peu d’action de type militaire. C’étaient des mouvements d’inspiration gaulliste. Ce n’est qu’à partir de cette date qu’il a été décidé de développer des activités militaires de façon organisée. La création de l’A.S. est donc née d’un besoin nouveau. Le général Delestraint en fut le premier chef Mouvement gaulliste, l’A.S. dépendait de Londres, dans l’attente du jour J. Alors que les mouvements étaient partisans de l’action immédiate.

En avril 1944, une réorganisation nécessaire voit la création des Corps Francs de Libération (C.FL.). Ravanel vient à Toulouse pour introniser le chef régional, à la suite de tractations, il prend le poste de Délégué régional, puis en juin de chef F.F.I.. J’étais alors chef régional de l’A.S.. Je quittais cette responsabilité et rentrais sur Montauban pour m’occuper du département Tarn-et-Garonnais.

C’est alors que sur dénonciation la milice a tenté deux fois de m’arrêter. A chaque fois j’ai été prévenu à temps par Grenaille qui était secrétaire du commissaire de police. Je me suis caché chez Adrien Marmiesse (pseudo : Adembert) à la ferme Noalhac sur la vieille route de Nègrepelisse. Celui-ci avait mis à la disposition de la résistance dès le 24 juin 1943, sa maison personnelle, les bâtiments d’exploitation et ses terres comme terrain de parachutage homologué. Au fur et à mesure des événements, ces locaux ont servi de P.C. à l’état major F.F.I départemental. Adrien Marmiesse était secondé par ses deux fils : Georges et Roger. Tous trois jouaient le rôle d’agents de liaison pour l’A.S., participaient au ravitaillement des maquis (Ornano et Cabertat). C’est à la ferme Noalhac que furent abrités et cachés des jeunes des chantiers de jeunesse, réfrac-taires au S.T.O. jusqu’à leur départ pour le maquis. C’était aussi un relais pour le transfert vers l’Espagne de pilotes américains, descendus par la défense antiaérienne allemande sur le sol français. Adrien Marmiesse reçut pour cela un diplôme de reconnaissance du gouvernement britannique et du généralissime Dwight Eisenhower.

C’est alors que sur dénonciation la milice a tenté deux fois de m’arrêter. A chaque fois j’ai été prévenu à temps par Grenaille qui était secrétaire du commissaire de police. Je me suis caché chez Adrien Marmiesse (pseudo : Adembert) à la ferme Noalhac sur la vieille route de Nègrepelisse. Celui-ci avait mis à la disposition de la résistance dès le 24 juin 1943, sa maison personnelle, les bâtiments d’exploitation et ses terres comme terrain de parachutage homologué. Au fur et à mesure des événements, ces locaux ont servi de P.C. à l’état major F.F.I départemental. Adrien Marmiesse était secondé par ses deux fils : Georges et Roger. Tous trois jouaient le rôle d’agents de liaison pour l’A.S., participaient au ravitaillement des maquis (Ornano et Cabertat). C’est à la ferme Noalhac que furent abrités et cachés des jeunes des chantiers de jeunesse, réfrac-taires au S.T.O. jusqu’à leur départ pour le maquis. C’était aussi un relais pour le transfert vers l’Espagne de pilotes américains, descendus par la défense antiaérienne allemande sur le sol français. Adrien Marmiesse reçut pour cela un diplôme de reconnaissance du gouvernement britannique et du généralissime Dwight Eisenhower.

De plus, il abritait depuis septembre 1942 Marcel Marcus (pseudo : Firmin), ingénieur d’origine roumaine, et sa femme dans le pigeonnier de la ferme. Marcus va vite s’intégrer à notre mouvement, devenant d’abord chef de la 4ième Compagnie A.S., puis chef du 4ième bureau à l’Etat Major F.F.I. à la fin mars 1944. C’était un grand animateur, s’occupant particulièrement de la recherche de terrains de parachutage. A ce poste, il remplacera André Etcheverlepo, assassiné par la Milice, le 2 juin 1944, sur le Pont des Consuls. J’étais en relation constante avec lui que je rencontrais chez Marmiesse avec Pruet (pseudo : Maison). Nous y avons organisé les Forces Françaises Combattantes (F.F.C.).

De plus, il abritait depuis septembre 1942 Marcel Marcus (pseudo : Firmin), ingénieur d’origine roumaine, et sa femme dans le pigeonnier de la ferme. Marcus va vite s’intégrer à notre mouvement, devenant d’abord chef de la 4ième Compagnie A.S., puis chef du 4ième bureau à l’Etat Major F.F.I. à la fin mars 1944. C’était un grand animateur, s’occupant particulièrement de la recherche de terrains de parachutage. A ce poste, il remplacera André Etcheverlepo, assassiné par la Milice, le 2 juin 1944, sur le Pont des Consuls. J’étais en relation constante avec lui que je rencontrais chez Marmiesse avec Pruet (pseudo : Maison). Nous y avons organisé les Forces Françaises Combattantes (F.F.C.).

Un jour, Marcus nous a amené un grand gaillard, une force de la nature, portant une soutane chiffonnée, chaussé de lunettes à verres épais. Il nous l’a présenté comme le curé de l’Honor de Cos : l’Abbé Corvin (de son vrai nom : Gladsberg). D’origine juive, converti Gladsberg avait été contraint fin 1942 de quitter la région lyonnaise. Comment était-il arrivé à Montauban ? Probablement par la filière de Témoignage Chrétien dont Marie-Rose Gineste était alors la responsable. Monseigneur Théas lui avait attribué la cure de Léribosc qui se trouvait sans titulaire depuis la mise à la retraite du curé Delbosc.

Un jour, Marcus nous a amené un grand gaillard, une force de la nature, portant une soutane chiffonnée, chaussé de lunettes à verres épais. Il nous l’a présenté comme le curé de l’Honor de Cos : l’Abbé Corvin (de son vrai nom : Gladsberg). D’origine juive, converti Gladsberg avait été contraint fin 1942 de quitter la région lyonnaise. Comment était-il arrivé à Montauban ? Probablement par la filière de Témoignage Chrétien dont Marie-Rose Gineste était alors la responsable. Monseigneur Théas lui avait attribué la cure de Léribosc qui se trouvait sans titulaire depuis la mise à la retraite du curé Delbosc.

Marcus avait connu Gladsberg par l’intermédiaire de Jean Bayrou, instituteur à Puycornet, donc tout près de Léribosc, dès la fin 1943. Nul doute que ce dernier se soit confié à lui, lui demandant entre autres de cacher des armes provenant des parachutages dans son presbytère. Curé de choc, Gladsberg avait un faible pour les  F.T.P; qui manquaient d’armes. Les parachutages étaient essentiellement destinés à l’A.S. et à l’O.R.A. Il a été ainsi mis en relation avec Robert Pélissier (pseudo : Ricou) responsable des maquis F;T.P. de Tarn-et-Garonne, auquel il a livré d’importantes qualités d’armes parachutées, surtout des mitraillettes. Je ne l’ai su que plus tard quand Jean Cabrit, en qui j’avais toute confiance, m’a rapporté que des dépôts d’armes et de plastic avaient été « déménagés » dans la région de Lauzerte, Miramont de Quercy. A la libération, l’abbé Gladsberg a quitté le Tarn-et-Garonne pour Paris, appelé à d’autres fonctions.

F.T.P; qui manquaient d’armes. Les parachutages étaient essentiellement destinés à l’A.S. et à l’O.R.A. Il a été ainsi mis en relation avec Robert Pélissier (pseudo : Ricou) responsable des maquis F;T.P. de Tarn-et-Garonne, auquel il a livré d’importantes qualités d’armes parachutées, surtout des mitraillettes. Je ne l’ai su que plus tard quand Jean Cabrit, en qui j’avais toute confiance, m’a rapporté que des dépôts d’armes et de plastic avaient été « déménagés » dans la région de Lauzerte, Miramont de Quercy. A la libération, l’abbé Gladsberg a quitté le Tarn-et-Garonne pour Paris, appelé à d’autres fonctions.