Pages 133-156 du Livre « La mémoire : Heurs et Malheurs »

DORA

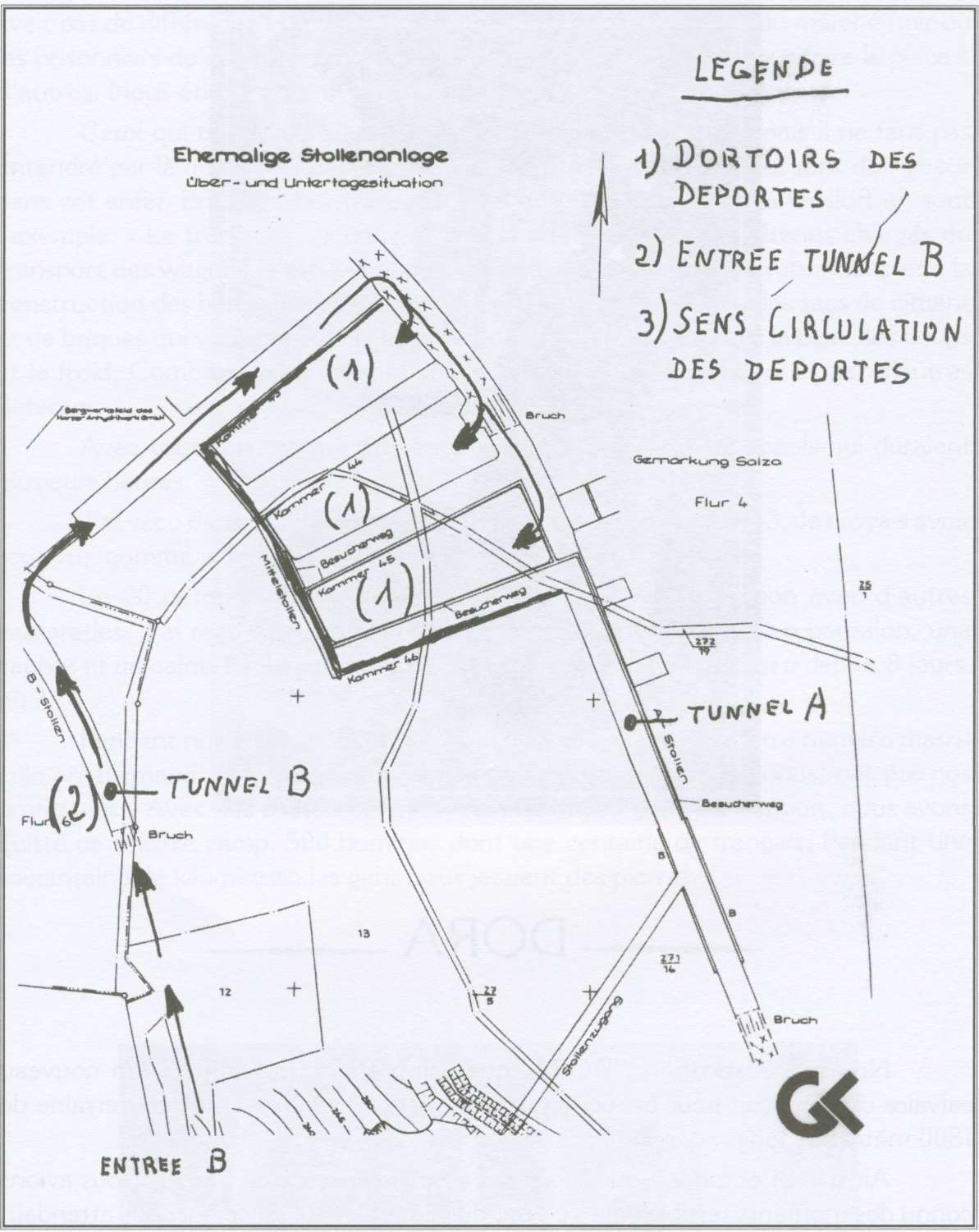

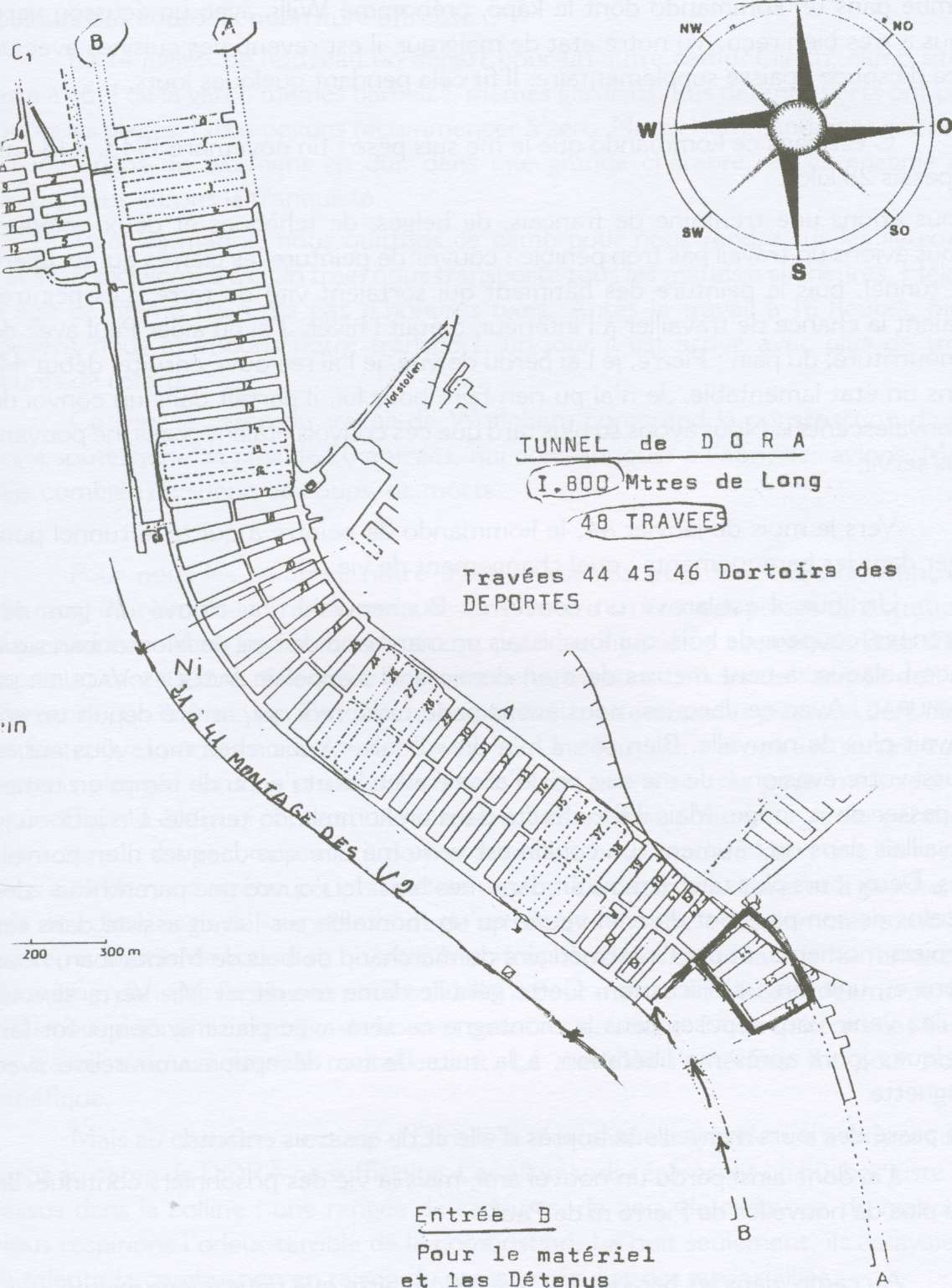

Nouvelle destination : DORA, quel joli prénom de femme… Un nouveau calvaire commençait pour beaucoup de français. DORA, une usine souterraine de 1800 mètres de long… (Voir plan).

Ainsi le 21 octobre, nous avons fait connaissance de ce tunnel. Nous avions connu des moments terribles mais c’était du gâteau à côté de ce qui nous attendait. Sur ce lieu, seuls existaient deux ou trois bâtiments en dur, et à côté une dizaine de baraques rondes. Nous avons subi un contrôle avec l’inspection d’un S.S., un rouquin, qui après nous avoir fait mettre en rang, nous a fait ouvrir la bouche, je n’ai pas compris pourquoi ! Mais je l’ai su par la suite ceux qui avaient des dents en or ou en argent étaient mis de côté. A la libération, les alliés ont découvert des stocks de dentiers en or et autres.

Vers le soir, nous avons vu des hommes, des rayés, des soldats italiens en uniforme, maigres, sales avec leurs vêtements en lambeaux. Les plus valides tenaient leurs camarades à bout de force ; puis dans des wagonnets tirés par d’autres détenus, les corps des morts mis tête-bêche, les pieds et les bras pendants. Tout ce monde était accompagné par des déportés hurlant un bâton à la main. En bordure de la colline où était l’entrée du tunnel, des chiens hurlaient.

Notre colonne fut alors acheminée vers ce tunnel, tunnel qui fut pour beaucoup l’antichambre de la mort.

Ce tunnel creusé dans le roc, devait servir à la construction des fusées V2 ; la « fusée » n’était plus dans les imaginations.

Les premiers essais ont été effectués à PEENEMUNDE, sous les conseils de VON BRAUN, ingénieur allemand. Si ces essais avaient été désastreux, la suite non. Devant un tel succès, le maître de l’Allemagne, HITLER, possédait l’arme fatale. Les alliés bombardèrent cette base le 17 août 1943. C’est à la suite de ces bombardements que les allemands ont décidé la construction d’une immense usine souterraine dans les flancs d’une montagne du Harz, le 26 août.

Ce fut DORA.

Depuis longtemps, on creusait une colline pour en extraire du sulfate La décision du 26 août devait avoir des conséquences sur le sort de milliers de déportés. Nous allions fournir une main d’œuvre gratuite pour creuser un second tunnel et de nombreuses galeries transversales pour établir des ateliers.

DORA devenait ainsi la plus vaste usine souterraine avec plus de 96 000 m2 de tunnel. Le 28 août, les travailleurs de la base de Peenemunde et un premier contingent de déportés du camp de Buchenwald, ont été amenés sur ce lieu. Bien sûr, lorsque nous avons été désignés pour un convoi, nous ne connaissions pas notre destination…

A DORA, comme partout ailleurs, les Kapos étaient des cinglés et des sadiques. Les ordres sont toujours accompagnés de coups.

En rang, nous descendons un escalier en bois qui mène à une gigantesque porte en fer, qui s’ouvre sur une imposante caverne éclairée de loin en loin par des ampoules. C’est immense ! Une voie ferrée longe la paroi.

Le convoi s’enfonce, bifurque dans une galerie en pente, dans le noir. Nous butons sur les roches et avec nos sabots en bois, c’est très dur. Nous arrivons dans une autre galerie parallèle, une petite porte, des kapos qui gueulent toujours en allemand.

Nous devinons que c’est un dortoir. Ce dortoir a été aménagé par les premiers déportés envoyés à Dora. Les lits sur quatre ou cinq étages, sont occupés en permanence. Un roulement a été établi entre ceux qui dorment et ceux qui travaillent. On se met où on peut.

Le matin, réveil en fanfare ! Ça gueule partout.

Les Russes sont passés. Pendant notre sommeil, ils ont volé les couvertures et des affaires des gars. Les vols de pain, de couverture, sont permanents. Nous apprenons qu’il vaut mieux finir sa maigre ration de pain que de se la faire voler. Les Russes sont les rois du vol organisé. Ici, pas question de se laver. Rien n’est prévu.

Ce tunnel est une usine de fous. Les kapos frappent sans arrêt. Nous déchargeons les wagons de matériels multiples, des pièces évacuées de Peenemunde. Il faut les transporter sur nos épaules avec le bruit épouvantable des marteaux piqueurs qui attaquent les parois du tunnel, les cris « schnell-schnell », « Los-los » des kapos qui hurlent à s’en faire péter les cordes vocales.

Les épaules martelées par les coups de gummi, meurtries par les charges, nous marchions comme des automates.

A ce régime, déjà les morts s’accumulent à l’entrée des dortoirs. Quelques jours de cette existence démente délabrent les plus forts. Plusieurs sont morts dans leur sommeil.

Dans le tunnel, nuit et jour, c’est le vacarme, des marteaux piqueurs, des explosions, des tirs de mine, des hurlements hystériques des kapos et en prime la cloche lancinante de la locomotive qui transporte le matériel.

J’ai perdu Pierre de vue, Paul me suit comme un petit chien. Il n’y a aucun répit dans cet univers, chaque instant est torture ou humiliation. En guise de sanitaires, les S.S. ont aligné le long de la paroi de gros bidons d’essence dont une face a été découpée, avec une planche en travers en guise de siège.

Les « musulmans » ( surnom donné par les déportés à ceux d’entre eux qui sont à bout de force, en attendant la mort…) sont secoués, vidés, épuisés et ne peuvent plus se relever quand ils tombent. Les kapos cognent comme des sourds. La journée d’esclavage nazi dure douze heures. Douze heures de bruit, de fureur, à transporter machines et matériels dans les galeries transversales sous les « schnell » : le temps presse. Un gars avait dit à Buchenwald : « Dora, c’est pire que l’enfer ». Nous sentons nos forces diminuer.

Fin octobre 1943, ce fut l’arrivée au camp d’un groupe de prisonniers italiens, chapeau à plumes et bandes molletières. Ce furent les victimes des Russes qui en un clin d’oeil, leur ont fauché chapeaux, chaussures et bandes. En décembre 1943, 700 soldats italiens sont fusillés.

A ce régime, mes forces m’abandonnent. Je me cache pendant trois jours pour ne pas travailler. Hélas, à l’appel mon numéro de matricule, le 21 877, est appelé. Je suis puni par 25 coups de manche de pelle ou de goumi sur les fesses. Ce fut terrible et comme c’était une punition, pas question de se faire soigner.

Mais je pense que DIEU était avec moi. En sortant du tunnel pour aller travailler aux divers kommando, ils ont demandé des peintres. J’ai levé la main et avec un gars du nord, Maurice, nous avons été pris. Ça m’a sauvé la vie. Je suis tombé dans un kommando dont le kapo, prénommé Willi, avec un écusson vert, nous a très bien reçu. Vu notre état de maigreur, il est revenu des cuisines avec un litre de soupe épaisse supplémentaire. Il fit cela pendant quelques jours.

C’est dans ce kommando que je me suis pesé : fin novembre 1943, à 18 ans, je pesais 28 kilos.

Nous étions une trentaine de français, de belges, de tchèques et deux polonais. Nous avions un travail pas trop pénible : couvrir de peinture les pierres qui sortaient du tunnel, puis la peinture des bâtiment qui sortaient vite de terre. Les peintres avaient la chance de travailler à l’intérieur, c’était l’hiver. J’ai pu aider Paul avec de la nourriture, du pain ; Pierre, je l’ai perdu de vue, je l’ai retrouvé ensuite, début 44, dans un état lamentable. Je n’ai pu rien faire pour lui, il partait dans un convoi de « convalescents ». Nous avons su plus tard que ces convois étaient gazés, ne pouvant plus servir.

Vers le mois de janvier 44, le kommando de peintre a quitté le tunnel pour loger dans les baraquements : quel changement de vie !

Un jour, il est arrivé un convoi de Buchenwald, j’ai trouvé un gars des Pyrénées, coupeur de bois, qui fournissait un marchand de bois de Montauban situé place Lalaque, à cent mètres de mon domicile. Il s’appelait jacques Vaquier de Camurac. Avec ce Jacques, nous avons parlé pays, moi qui, arrêté depuis un an, n’avait plus de nouvelle. Bien sûr, il m’a dit « il fallait venir chez moi, vous auriez réussi votre évasion ». Je me suis pris d’amitié avec lui et j’ai pu de temps en temps lui passer de la soupe. Mais il fut affecté dans un kommando terrible. Un jour où je travaillais dans un bâtiment, un copain est venu me dire que Jacques n’en pouvait plus. Deux jours plus tard, il mourait dans mes bras. Ici j’ouvre une parenthèse : des copains de son pays ont dit à sa veuve qu’un montalbanais l’avait assisté dans ses derniers moments, et par l’intermédiaire du marchand de bois de Montauban, nous avons eu une longue discussion. Cette gentille dame me dit : « Mr. Vern, si vous voulez venir vous reposer dans la montagne ce sera avec plaisir », ce qui fut fait quelques jours après ma libération, à la suite de ma déception amoureuse avec Huguette.

J’ai passé des jours merveilleux auprès d’elle et de ses trois enfants.

J’ai donc ainsi perdu un nouvel ami, mais la vie des prisonniers continue. Je n’ai plus de nouvelles de Pierre ni de Paul.

Au camp, dans les baraques, il faut reconnaître que nous étions mieux qu’au tunnel. Nous avions de l’eau pour nous laver et des WC décents. Notre kommando était logé comme les autres mais notre place était réservée. J’ai compris plus tard pourquoi nous étions un groupe privilégié : Hitler était un ancien peintre en bâtiment et je pense que c’est pour cela que nous étions relativement respectés.

Le 1er avril 1944, notre kommando de peintre est désigné pour partir ailleurs. Nous nous trouvons dans un nouveau camp Harzungen.

Nous avons droit à une nouvelle série de piqûre. Même travail, même régime, toujours des coups, la nourriture affreuse…

Le 14 juillet, de nouveau un départ pour un autre camp, Ellrich, camp situé juste à côté de la gare : mêmes barbelés, mêmes gardiens. Les détenus verts ont pris toutes les places. Nous devons recommencer à zéro. Notre Kommando des peintres est logé dans un bâtiment en dur, dans une grande chambre, en compagnie de Kapos, nous aurons la tranquilité.

Tous les matins, nous quittons ce camp pour nous rendre sur les lieux de travail, à six kilomètres. Un train nous transporte tous les matins à six heures. Hélas, le soir ce même train n’a pas d’horaires fixes. Après le travail à 18 heures, bien souvent nous attendons notre transport, un jour il est arrivé avec plus de trois heures de retard.

Ce lieu, le camp de travail de Wofleben, comprend la construction d’une usine souterraine de plus de 20 entrées, qui doit fabriquer à l’abri, des avions. Mais déjà combien de sueur, de coups, de morts.

Pour nous les peintres, notre travail n’est pas trop dur. Avec un français, Maurice, du nord de la France, nous devons mettre en état des pièces d’habitation, réquisitionnées dans les fermes alentours, pour les ingénieurs allemands. Pour mon copain et moi c’est le rêve, avec une sentinelle, un sous-officier de l’armée de l’air allemande, un brave type. Pendant que nous mettons en état les pièces, il dort dans un fauteuil, et parfois nous dormons avec lui. Une fois, nous avons été surpris tous les trois plongés dans un profond sommeil. Nous avons eu très peur, mais seul ce sous-officier a été puni pendant une semaine. Il est revenu pour nous garder pendant notre travail, il a recommencé à dormir. Une fois nous rendant dans une ferme, il nous a dit de nous arrêter pour un besoin urgent. Il a regardé à droite et à gauche, et m’a dit « Jacq, regarde » en allemand ; de son doigt il montrait des pommes tombées par terre. Inutile de vous dire qu’avec Maurice, nous avons vite fait de les ramasser. De même, dans les fermes où nous travaillons pour mettre en état les logements, les civils nous donnent à manger de bonnes assiettes de soupe. Nous quittons ces lieux de travail avec un peu de ravitaillement. Le travail à l’extérieur fut pour nous bénéfique.

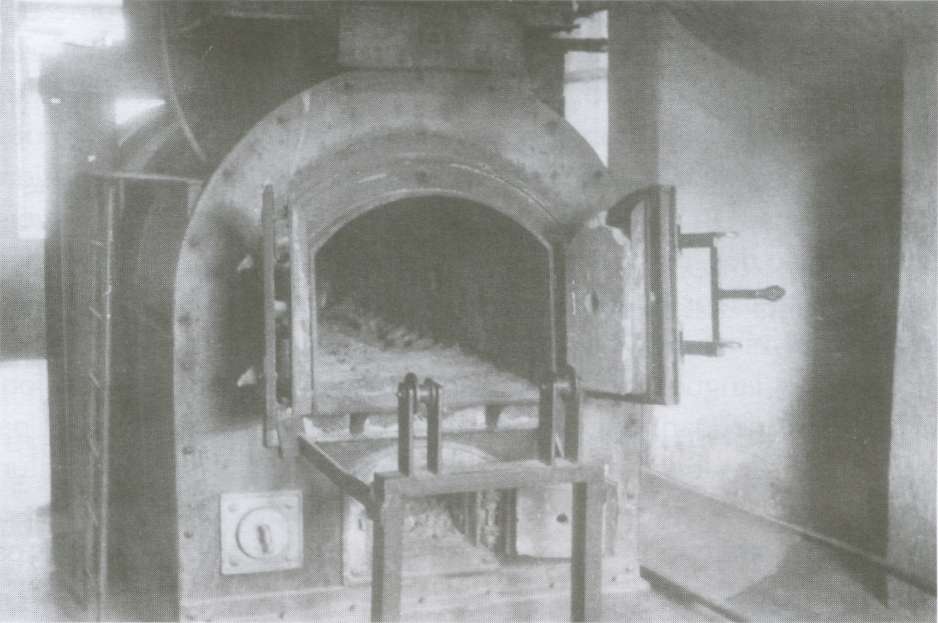

Mais au chantier, au camp d’Ellrich, la mortalité est grande. Le transport des corps au camp de DORA ne suffît plus. Les allemands réalisèrent un bûcher juste au dessus dans la colline ; une rangée de cadavres, de bois, de cadavres, du mazout. Nous respirions l’odeur terrible de la combustion. La nuit seulement, ils essayaient de ralentir la combustion en raison du passage régulier des avions alliés.

Si vous saviez quelle joie lorsque dans la journée, les bombardiers passaient au dessus de nous. Dans ces moments, les allemands civils et militaires, se réfugiaient dans les tunnels. Nous restions sur place, allongés par terre, les yeux au ciel. Que c’était merveilleux de voir ces avions en formation comme un grand V, comme victoire. Mais après l’alerte, les allemands redoublaient de fureur. Aussi le soir, les cadavres de nos camarades étaient plus nombreux. Un jour notre « maître » civil nous a quitté, mobilisé. A la place nous recevions une crapule. Le travail marche mieux avec celui-ci, il faut aller vite.

Notre camarade, Roger Thery, devient sous-contremaître du Komando des peintres, il est devenu comme nos gardiens. Il avait la possibilité de se mettre au chaud et pouvait nous surveiller. A peine les barils de peinture mis en place, il sortait comme un fou en criant comme les allemands « Los, Los » (vite, vite). Un belge reçut un coup de pied aux fesses de sa part. Ne me retenant plus, je lui dis « tu es pire que les boches ». Qu’est-ce que je n’avais pas dit: je reçus une paire de gifles et un coup de pied. Je ne sentis rien, mais dans mon cœur, je reçus un coup qui me fis plus mal encore. Je jurais que je me vengerai. Si au début nous percevions notre soupe sur le chantier, il fallut attendre notre arrivée au camp. Les nouvelles sont mauvaises. Notre Kapo s’est fait prendre alors qu’il avait volé des cigares et de l’alcool aux S.S. Il a été expédié au « Straph-Kommando » avec un visa certain pour les fours crématoires de Dora.

Parmi les gardiens, il y a de plus en plus de S.S. qui nous rendent la vie impossible. Quand cette maudite guerre prendra fin, nous pourrons avoir des nouvelles par quelques français du S.T.O. (service du travail obligatoire), mais la souffrance, les coups, les privations continuent.

Nous autres les peintres étions plus tranquilles dans notre travail mais au camp, nous subissons comme les autres le même régime de coups.

Le matin, debout à 3-4 heures, nous étions dehors par n’importe quel temps. Nos sabots commençaient à nous lâcher: nous attachions nos pieds à la semelle avec du fil électrique. 6 heures : nous prenons le train qui nous transporte sur le chantier. Midi, une heure : repas pour les allemands ; pour nous, ce qui nous reste, soit le plus souvent, rien.

A 13 heures, reprise du travail jusqu’à 18 heures. Après nous attendons le bon vouloir du train, il n’a jamais d’heure fixe.

Arrivés au camp, distribution de nourriture puis repos jusqu’au réveil. Le plus terrible, c’est que de temps en temps, il y avait la « désinfection » : nos vêtements étaient ficelés en ballot avec le numéro matricule bien en vue. Puis nous étions conduits, tout nu, vers le bloc des douches, hiver comme été sous la pluie, la neige, le vent, le froid. Inutile de vous dire que la grande faucheuse faisait des victimes. Les douches, un filet d’eau, duraient tout juste 5 minutes car nous étions nombreux. Toujours dans le même appareil et mouillés, nous regagnions nos blocs. Encore une surprise ! Pendant les douches, nos matelas, nos couvertures étaient passés également à la désinfection. Nous étions couverts de poux. Une affiche nous prévenait : « un pou, ta mort ». Nous restions jusqu’à trois heures, heure du réveil, pour recevoir nos effets.

Du mois de juillet 1944, date de mon arrivée à Ellrich, au 3 avril 1945, nous avons eu ce régime qui fit beaucoup de morts : les plus forts s’affaiblissent, les autres tombent. Les « bobards » ne manquent pas et le moral en prend un coup. Heureusement, j’ai la chance d’être dans un bon kommando. Nous obtenons quelques fois de la nourriture et mes pensées vont chez moi, à Montauban, « mes parents, mes frères et sœurs, et mon Huguette ».

Heureusement que dans notre kommando de peintres nous sommes soudés entre français, belges et hollandais (sauf le Roger) : DREVILLON Louis, DELATIN Emile (belge), WAES Willy (belge), DAUVIN André (belge), DUCOCQ Maurice, couturier Jacques, ISAIE Georges (belge), DIEU Maurice (belge), BOUCHER Pierre (belge). Avec ce dernier, nous nous sommes retrouvés 35 ans après à Montauban; ce fut une joie pour nous deux. Hélas il n’est plus. Il y avait quelques autres français et belges dans ce kommando.

Vers le mois de novembre, pendant quelques jours il n’y eut pas de travail sur le chantier. Nous sommes restés au camp. Avec notre travail de peintre, nous embellissions nos chambres, puantes et pleines de vermine, ce qui nous rapportait un peu de nourriture. Nous avons aussi la chance d’être tout le kommando groupé dans une grande chambre, avec des kapos et autres planqués.

Et les mois passent. Décembre 1944 : Noël triste. J’ai toujours de l’espoir, j’avais réalisé des santons et une minuscule crèche ce qui nous a permis de chanter Noël avec les autres occupants de cette chambrée. Le Roger fît des siennes: il jeta la crèche au feu, ce qui lui valut des remontrances des autres occupants de la pièce. La fin de l’année fut terrible. Pendant les fêtes, les civils allemands étaient en famille. Pour nous en guise de cadeaux, du travail et des coups. Notre kommando de peintres ne fut pas épargné, comme les autres: les coups, le froid, transport de matériels et – surtout transport de rail de chemin de fer. Les rails étaient gelés. Je vous assure que nos mains sans gants au contact du fer gelé, ce fut terrible. J’ai eu la chance de n’y rester qu’une journée.

Il faut dire qu’on vous prenait au petit bonheur, tant d’hommes ici, tant d’hommes là. Il fallait, autant ce faire que peut, voir la « gueule « des kapos. Ces hommes là se comprenaient avec les S.S. C’était la fête pour eux, et les coups tombaient plus nombreux : Que de morts en cette fin d’année 1944 !

Nouvel an 1945

C’est sans chaussures que je me présente à cette nouvelle année, qui va peut-être et nous l’espérons, annoncer la fin de la guerre, la « LIBERTE ».

Au début nous reprenons notre place au kommando des peintres et nous avons droit à une paire de chaussures. Toujours le même kapo: Willy.

Nous sommes au courant des événements, nous savons que les troupes alliées et françaises marchent vers l’Allemagne. Nous voyons la tristesse de nos maîtres civils et aussi des convois de réfugiés allemands qui passent sur la route. Il fait un froid de loup, mais le travail commande, il faut réchauffer notre peinture.

Comme catholique je prie mon DIEU pour qu’il nous vienne en aide dans notre misère. Hélas il a sûrement beaucoup de travail et hélas il y a toujours des morts. Avec notre travail de peinture, nous faisons aussi les charpentiers, ce qui nous vaut un peu de calme. Mais le travail est dur ; la nourriture baisse, la soupe, c’est pratiquement de l’eau. Les coups tombent dur mais nous sentons que la bête est aux abois. Nous avons la douleur de constater le premier mort de notre kommando : ISAIE Georges, belge, lui aussi parti en fumée. C’était un résistant, un chic type. Malgré cette misère, le moral est bon. Quelques colis arrivent. Chez le belge, rien, le courrier ne doit pas fonctionner, et pour cause : février 1945. Nous sommes chargés avec Maurice d’allumer les feux dans certains bureaux des civils. Quelle aubaine ! cela nous permet d’être au chaud et surtout de récupérer des restes de nourritures avec en prime un trésor: des mégots de cigarettes, car au camp nous avons connu des déportés échanger leur ration de pain pour une cigarette. Pour pouvoir fumer, certains ont commis des actes affreux ; j’en ai été une victime.

J’avais donc un trésor, de quoi fumer. Lorsque nous réparons des dégâts dans le casernement allemand, nous avions reçu des cigarettes et aussi nous vidions plusieurs cendriers. Je ne fumais pas, j’étais riche. Un déporté russe un jour me proposa un morceau de viande à moitié cuit pour la moitié d’une cigarette. Vous vous rendez compte de la viande ! Pendant un mois j’ai fait ce trafic. C’était la vie pour moi, jusqu’au jour où… mon fournisseur de viande avait disparu, pour réapparaître sur une tribune de pendaison. Des pendus il y en a eu, nous étions obligés d’assister au supplice. Un jour de février, nouvelle séance mais qui je vois : « mon russe ». Les mains au dos, un bâton entre les dents. Dès les premières pendaisons les condamnés injuriaient leur bourreau, avec un bâton dans la bouche ouverte, ils ne pouvaient plus crier ni injurier. Son agonie dura quelques secondes de plus. Ce jour là, dans toutes les langues diffusées par haut-parleur, nous apprenions que le condamné a été pris coupant des morceaux de chair sur les cadavres, et par la suite l’échangeait contre du tabac. Imaginez mon état d’esprit. Depuis plus d’un mois, je faisais ce trafic avec cet homme. Sans le savoir j’étais un « anthropophage ». Chaque fois qu’il y avait des exécutions, je priais pour ces malheureux. Celui-là par contre pouvait pourrir en enfer.

Longtemps, j’ai été traumatisé par cette terrible chose ; dans les conférences que nous faisons dans les écoles, j’ai répugnance à raconter ces faits, mais il le faut pour montrer dans quelles conditions physiques et morales nous vivions.

Au camp, la vue est toujours la même, les meilleurs postes sont tenus par des déportés sans foi ni loi. Au chantier, nous, le kommando des peintres, sommes relativement au calme. Nous sommes une vingtaine avec toujours notre kapo, Willi.

Au début du mois de mars, la ration alimentaire diminue : presque plus de pain, un demi-litre de soupe. C’est tout pour une journée.

Dans notre kommando, nous pouvons nous débrouiller. Avec de la peinture, nous fournissons les « Blocs », nous touchons de la nourriture. Il faut voler pour vivre. Pendant 8 jours, pas de pain, la mortalité est grande. Les fours crématoires de DORA ne peuvent fournir la cadence. Aussi, juste au dessus du camp d’Ellrich, les allemands organisent un immense bûcher: une couche de cadavres, une couche de bois, une couche de cadavres, du bois, du mazout. Le feu dure à longueur de journée, la fumée envahie le camp et l’odeur de chair brûlée flotte en permanence. En trois jours plus de 3000 cadavres seront brûlés, pauvres malheureux qui ne verront pas la liberté. Du kommando, André Dauvin, Marcel Dieu, belges et Louis Drevillon, un français, nous quittent. Eux aussi passeront sur le bûcher. Notre chef d’équipe, Roger, est un peu responsable de ces décès. Il nous frappe, il nous presse tandis que le civil allemand ne dit rien; il doit sentir que c’est la fin.

AVRIL 1945,

Pâques de la Liberté

C’est mon troisième Pâques en captivité, mais ce Pâques est plein d’espoir. Les troupes alliées ne sont pas loin, car déjà, nous voyons des soldats allemands et même des civils ce qui nous met du baume au cœur.

Sur le chantier, les civils viennent se réfugier dans le tunnel. Mais pour nous les déportés, la fureur des chefs de Blok, des kapos et des contremaîtres allemands est à son comble. Ils ont peur et la peur les rend sauvages.

Tiendrons-nous jusqu’à l’arrivée des alliés ? Il faut tenir, tenir pour pouvoir se venger de nos bourreaux.

Les nouvelles sont mauvaises pour nous, nos gardiens ont reçu l’ordre de nous exterminer ou de nous évacuer. Le commandant de camp choisira l’évacuation.

Le 3 avril, c’est l’appel. Çà y est, nous partons. Nous recevons une boule de pain, une boîte de conserve et direction la gare. Avec quelques français, nous avons la chance de monter dans un wagon de voyageurs de 3ème classe. Malheureusement, d’autres auront des wagons découverts. Nous sommes gardés par deux soldats allemands. Mais à 150 par wagon, c’est dur. Par chance, on peut s’asseoir, se loger dans les filets à bagages et il y a un W.C, certes il est occupé par des camarades mais ils laisseront la place pour ceux qui en auront besoin.

Au départ d’Ellrich, il y aura quatre trains affectés, prêts avec 40 000 détenus. Dès qu’un train est complet, il part. Nous quittons ce lieu le 4 avril 1945. Nous voyageons dans ces conditions jusqu’au 9 avril, sans manger ni boire. Heureusement que nos gardiens ne sont pas méchants. Nous passons du côté de KASSEL, mais les Américains sont dans la région, il faut prendre une autre direction.

Pendant ces cinq jours, beaucoup de camarades meurent et seront déposés sur le ballast.

Dans certains wagons, beaucoup deviendront fous. Nous arrivons dans un coin surnommé la vallée de la mort. Des trains de détenus s’arrêtent. Les déportés seront conduits dans un champ et là ils seront abattus. Notre train était dans ce lieu. Sur la voie d’à côté était en stationnement un train de munition. Les deux trains sont repartis chacun de leur côté.

C’était notre jour de chance. Nous sommes arrivés aux environs de Hambourg et là, nous avons assisté au bombardement de cette ville. Il faisait nuit. Les avions lançaient des gerbes de phosphores, quel spectacle mes amis, une merveille pour nous car ces gerbes de feu accompagnaient des bombes, on voyait les éclatements des torpilles. Combien de morts parmi les civils ? Sur la route, quel spectacle ! des soldats épuisés, des civils avec leurs petites charrettes ; les alliés les mitraillaient. Nous avons tellement souffert des allemands que notre cœur ne ressent aucune pitié. Le voyage continue, il y a beaucoup de morts dans notre train.

Après ces jours de souffrance, notre train arrive le 9 avril. Nous sommes à proximité d’un camp avec une immense caserne : c’est le camp de BERGEN-BELSEN.

La sortie des wagons fut terrible. Nos membres ankylosés depuis tant de jours nous font mal et il faut marcher, nous avons toujours nos gardes qui pressent le pas. Tout le long du chemin jusqu’au camp cela fut très pénible.

Nous croisons des soldats français prisonniers qui partent dans une autre direction. Nous prendrons leurs places dans la caserne. Enfin, morts de fatigue nous logeons dans de beaux bâtiments mais, il n’y a pas de lits pour tout le monde. Tant pis, nous coucherons par terre. Une heure après, plus personne n’était debout, nous dormons le ventre creux mais heureux de vivre. Seuls les russes sont à la recherche de nourriture, ils commencent le pillage des cuisines et de la cantine. Les S.S. arrivent et ouvrent le feu. Sur la route il y a beaucoup de mouvements de toutes sortes.

Que vont-ils faire de nous?

Maurice reste à côté de moi, il ne parle plus à son copain du nord, Roger. Il a entendu des rumeurs du kommando qui ont décidé de le tuer. Je suis d’accord, Roger a des morts sur la conscience.

15 avril 1945

Depuis notre arrivée dans le camp je n’ai pas quitté mon plancher car je dors par terre. Vers midi, nous commençons à entendre le bruit des tirs de canon, de rafales de mitrailleuses des avions alliés qui ronronnent dans le ciel. Vers quatorze heures, les tirs se font plus nombreux et sont plus proches. Un copain qui connaît ces bruits nous dit : « les gars, ils arrivent », il n’est pas fou.

A quinze heures, c’est la joie, des chars avec des étoiles sur les châssis passent sur la route. Au même moment, un char fait sauter la porte du camp. Nos SAUVEURS sont là !

Mes amis, je ne sais comment dire mais, à la minute, il aurait fallu voir ces mourants, ces infirmes, braves et décharnés, se précipiter par toutes les portes, les fenêtres, vers les barbelés les bras levés, hurlant, pleurant de joie. Je ne pouvais retenir mes larmes.

Le premier char fut suivi de plusieurs autres, c’était des troupes britanniques. A notre vue, j’ai remarqué que beaucoup de soldats anglais avaient les larmes aux yeux. Il faut reconnaître que nous étions une vraie cour des miracles.

Nous étions assoiffés de vengeance. Après la joie, les larmes, nombreux nous nous sommes jetés sur les S.S. puis sur les soldats, kapos… tous ceux qui nous avaient fait souffrir, jusqu’à la mort de certains. Je ne veux pas raconter les sévices que nous leur avons fait subir, nous en avions trop bavé et souffert. Derrière nous, il y avait des milliers de camarades qui étaient partis en fumée. C’était terrible et les soldats anglais laissaient faire.

Le lendemain de notre libération, une organisation a été faite et avec les belges, les hollandais et les français, nous avons été regroupés dans un bloc. On se sentait mieux. Malheureusement la nourriture était précaire. A notre libération, les troupes anglaises avaient découvert un stock de pain qu’ils comptaient nous distribuer à 17h 30. Le pain était empoisonné. C’est un officier allemand, docteur, qui a prévenu les anglais. Celui-là pouvait avoir la vie sauve. Les morts de BERGEN-BELSEN étaient des morts sans blessures.

Les premières troupes d’anglais n’étaient pas équipées pour secourir une telle masse de malades, ni pour enterrer cette masse de corps à l’abandon. A la caserne où nous étions, en comparaison du camp de déportés à côté, ce fut encore plus terrible. Les anglais firent creuser un immense trou, et les corps furent jetés pelle-mêle par les allemands prisonniers, car ce n’était plus des fantômes en rayure qui faisaient le travail.

Je ne peux oublier la puanteur des hommes et femmes qui pourrissaient vivants, couverts de plaies où seuls les yeux avaient un aspect humain. Quelques jours après, nous avons eu droit à une levée des couleurs ; que de larmes coulaient sur nos visages, mais c’était des larmes de joie.

Le 24 avril, il y a eu un départ des libérés de la lettre A à M. Mon copain Maurice fit partie du lot. Je ne le reverrai plus.

Le 24 avril, il y a eu un départ des libérés de la lettre A à M. Mon copain Maurice fit partie du lot. Je ne le reverrai plus.

Le 25 avril, c’est notre tour de partir et c’est avec joie que nous grimpons dans des camions conduits par des français. Nous avons quitté ce maudit camp car le peu de temps que nous y étions restés, beaucoup de malheureux y sont morts que ce soit avant ou après la libération. Le convoi s’arrêtait tous les 50 kilomètres. Quelle joie de voir toutes ces maisons détruites par la guerre. Nous remplissions les camions de pierres et nous bombardions les maisons encore en bon état. Dans un village, des copains ont été pris à partie par des civils allemands qui s’étaient regroupés dans une ferme. Nous nous sommes rendus sur les lieux et sous les yeux des soldats anglais, nous avons fait un carnage des gens et mis le feu à la ferme. Nous étions fous de vengeance.

Dans un endroit dont j’ignore le nom, nous avons pris le train direction la France par la Belgique, Bruxelles. Le train s’arrête dans la gare. Nous sommes reçus par la croix rouge belge. Nos camarades belges nous quittent après fortes embrassades et promesses de s’écrire, de se revoir. Nous, les français, nous sommes conduits sur un quai. Il y a distribution de bonne soupe et d’un petit colis de gâteries. Je repasse à la distribution de la soupe. Quel accueil !

Nous reprenons le train, direction la France, avec arrêt obligatoire à Lille. Nous sommes contrôlés et examinés par des docteurs, nous pouvons envoyer un message (qui n’arrivera pas à Montauban). Nous sommes logés dans des centres d’accueil, bien gâtés. Avec quelques copains déportés nous pouvons nous promener en ville. J’ai toujours ma tenue rayée, mais que les frites de Lille sont bonnes, à tous les stands on nous en offre.

Après avoir reçu un papier officiel, le lendemain, nous quittons Lille, direction PARIS.

Arrivés vers 7 heures, nous sommes dirigés vers l’hôtel Lutétia. Mais avec un copain de Pamiers nous voulons rentrer chez nous. On franchit les barrages sous l’oeil complice des voyageurs. Le métro, gare du nord et direction gare d’Austerlitz. C’est mon copain plus âgé que moi qui m’entraîne.

Gare d’Austerlitz: un train en direction de Toulouse; nous avons droit tous les deux au compartiment de première classe, quel bonheur! Je pense déjà à mes retrouvailles avec ma famille et aussi à Huguette. De temps en temps, des prisonniers de guerre viennent nous offrir des gâteries.

Limoges : arrêt de 20 minutes. Une personne de la croix rouge me porte un sandwich au roquefort, je me jette sur le fromage. Devant ce geste, elle revient quelques instants plus tard avec un gros morceau de ce fromage. Merci madame. Le train repart : Cahors, Caussade, je ne tiens plus en place. A Caussade, un groupe de filles offre des fleurs aux rapatriés. Ces derniers leur montre notre compartiment, et bientôt nous sommes envahis de fleurs. Il y a beaucoup de larmes.

Je ne tiens plus en place, je fais ouvrir la porte du wagon, je regarde ma région qui défile. Des prisonniers de guerre me tiennent et portent mes musettes. Mes yeux sont secs.

La gare, le train ralentit. Arrêt, du monde devant moi, de ma famille, personne. Seul Jean Capelle me reconnaît et crie « c’est Vern ». Je cherche toujours. On me montre des photos, « connaissez-vous cet homme ? ». Sur une photo, je reconnais Pierre. Il paraît que mes yeux ont fait comprendre qu’il ne verrait plus Montauban. On procède à l’enregistrement de mon arrivée, toujours accompagné par la foule qui me touche, qui touche ma tenue rayée.

Ma mère qui faisait partie des bénévoles qui accueillaient les prisonniers de guerre, était de repos ce jour là. Parmi les deux cents personnes présentes, Madame CAPELLE disait : « Il faut prévenir sa mère, pour une fois qu ‘elle n ‘est pas là ».

Un taxi conduit par le père Capelle me ramène chez moi. Mes parents sont prévenus, ma mère court comme une folle. Le taxi s’arrête et je suis dans ses bras, les larmes coulent. Nous arrivons à la maison, tout le monde est là, mon père, mes sœurs, mon frère René avec sa femme et leurs enfants, Guy et aussi le docteur Malbrel qui doit me visiter. Devant tout le monde, je quitte mes affreux habits, et à la vue de l’état de mon corps, 34 kilos, les pleurs redoublent.

A Lille, j’ai attrapé la dysenterie, aussi je demande à ma mère de me donner du marc de café que je mange devant eux. Ils pensent que je suis fou, je ne le suis pas car je savais que le marc était un remède efficace. Le docteur dit à mon entourage : « Donnez-lui tout ce qu’il vous demande ». Il avait compris que c’était ma fin. Plus tard, il me l’a avoué, il m’avait donné trois jours à vivre. Je me rappelle que j’avais demandé à mes parents le coiffeur, j’étais pratiquement tondu. Je me rappelle aussi que mes nuits étaient agitées, des cauchemars plein la tête.

Mais il me manquait une présence, celle qui m’avait permis par ses lettres reçues à Compiègne de tenir bon.

Après une piqûre bienfaisante, je me suis endormi, dans des draps tout blancs. Beaucoup de gens sont venus en curieux. Ma patronne de la pharmacie n’a pas eu le courage de me voir. J’étais pour beaucoup une bête curieuse ; j’ai fait mettre sur la porte d’entrée : « Ici typhus ».

Quelle joie d’être parmi les miens, bien soigné, bien gâté par les commerçants du quartier. J’avais tous les jours un bon kilo de viande de la boucherie chevaline et de bons produits de l’épicerie Gualino.

Je remontais la pente mais toujours pas d’Huguette. Elle est venue au bout de six jours, quelque chose s’était passé. Elle avait connu la libération de la ville en août 1944. C’était la joie, la vie. Je n’étais pas là.

Après une rechute, je quittais Montauban pour un village des Pyrénées dans la famille de celui qui était mort dans mes bras : Jacques VAQUIER. Ce fut, dans l’air pur des Pyrénées que je repris pied et vie.

Le docteur Malbreil me dit alors : « Mon petit, tu reviens de loin, je t’avais donné seulement quelques jours à vivre ».

Je remercie DIEU de m’avoir préservé des terribles mâchoires de la mort et du four crématoire. J’avais bien souffert, crevé de faim, subi des coups mais j’étais là, bien vivant auprès des miens, un rescapé de la mort.

La DEPORTATION, dont la finalité était la mort pour tous, avait des motifs différents selon les personnes. C’est pourquoi l’extermination raciale ne doit pas dans l’opinion se comparer avec le martyr des déportés résistants. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont combattu pour la LIBERTE. Nous resterons des combattants jusqu’à la fin de nos vies.

Nous étions dans des camps de la mort plus lente, par le travail. Les souffrances, la cruauté et la mort étaient là tous les jours, une mort à petit feu, chaque jour, chaque instant, à la fin, comme à Bergen-Belsen, sans manger ni boire pendant des jours, à laisser nos dernières forces, notre énergie, à traîner des cadavres vers les fosses communes, ces corps d’hommes et de femmes, nus, meurtris, décharnés, jetés les uns sur les autres. Les camps de concentration n’étaient pas des sanatoriums.

Nos témoignages sont pour notre jeunesse, une référence et un guide pour l’avenir.

Si l’expérience que nous avons vécu dans la résistance et dans les camps de concentration a été ignorée, c’est notre faute, nous n’en avons pas suffisamment parlé aux nôtres. Pourquoi ? Nous avions l’impression que cette période était incommunicable tant elle avait dépassé en horreur et en humiliation tout ce que l’on pouvait imaginer.

C’est par une espèce de pudeur que nous n’avons pas raconté ce que nous avons vécu.

Ceux qui n’ont vu qu’AUSCHWITZ auraient pu retrouver des souvenirs identiques à BIRKENAU ou à TREBLINKA, là où des millions de juifs, femmes, enfants, hommes et vieillards ont été exécutés dans les chambres à gaz dès leur descente du train. Ces exécutions ont été faites dans des conditions d’une horreur indescriptible : il faut savoir que lorsque l’on ouvrait les chambres à gaz, on trouvait tous les corps entassés les uns sur les autres ; les ongles de ces martyrs étaient arrachés tant ils avaient gratté murs et sols pour échapper, en vain, à la mort.

Il y avait d’autres camps qui n’étaient pas appelés camps d’extermination. Ils étaient aussi radicaux bien que moins rapides, ils avaient la même finalité. Dans les camps d’extermination, la mort des déportés était immédiate, alors que dans les autres camps des prisonniers mouraient avec une lenteur calculée, étudiée : Ils devaient avant de succomber, rendre quelques « services » à l’Etat NAZI et à son industrie de guerre.

Il faut que vous sachiez que beaucoup d’entre nous avaient moins de 20 ans lorsqu’ils se sont engagés dans la résistance. Leur acte était tout à fait VOLONTAIRE, personne ne nous y a contraint. Seul le fait que notre patrie était vaincue, que son sol était foulé par les pieds de l’occupant, nous a fait entrer dans la résistance. Nous voulions sauver l’honneur de Notre pays et notre honneur.

Nous sommes les mieux placés pour savoir que les résistants ne représentaient pas, et de loin, la majorité des français. Un nombre très restreint de nos compatriotes était entré dans la résistance. Certains français étaient potentiellement résistants, mais… Il y a eu également tous ceux qui ont souhaité attendre, qui n’ont pas voulu s’engager tout simplement parce que c’était dangereux. Par la suite, le mouvement a été grossi par les réfractaires au S.T.O. (service du travail obligatoire).

Un nombre relativement élevé de résistants a été arrêté. Nous ne pouvions pas, pendant des mois, des années, exercer des activités dans la clandestinité sans que cela ne soit découvert, voire même sans que nous ne soyons dénoncés ! car il y a dénonciation et dénonciations !

Nous ne pouvons pas en vouloir à nos camarades qui arrêtés et torturés par la Gestapo, n’ont pu résister et ont donné des noms. Nous pouvons assurer par expérience, qu’entre les mains de ces tortionnaires, il était impossible de résister plus d’un jour sans parler. C’est pour cette raison que certains de nos camarades ont préféré se suicider.

Mais revenons sur les conditions de vie des prisonniers. Sortis de prison, nous étions emmenés vers les camps. Les « voyages » duraient trois jours et plus. Nous étions entassés dans des wagons de marchandises ou des wagons à bestiaux. Dans ces derniers, prévus pour 40 hommes ou 8 chevaux, nous étions parfois plus de 120 et même plus. Il nous était donc impossible, dans ces conditions, de nous asseoir encore bien moins de nous coucher. Sans nourriture ni boissons durant tout le long du voyage, certains arrivaient à boire leur urine, mais beaucoup mouraient. Un bidon était mis à notre disposition pour satisfaire nos besoins naturels, mais avec les disputes et les bagarres inévitables, ce bidon était renversé et nous étions pratiquement couverts d’excréments.

Les allemands entendaient nous faire mourir au cours des journées de travail en nous imposant des tâches parfois surhumaines, à la limite de l’absurde : par exemple, les camarades de MAUTHAUSEN et STRUTHOF; à travers des escaliers qui ne menaient nulle part, portaient sur les épaules des pierres qui les écrasaient et arrachaient leurs bras, alors que ces pierres ne servaient à rien. De même, à BUCHENWALD, pour les blocs de quarantaine (les nouveaux arrivants), le port des pierres de la carrière était une première « mise en condition ». On peut citer également le transport dit « corvée de jardinage » : il consistait à l’acheminement, à deux, de grandes cuves remplies d’excréments, ces « engrais » étaient pour le potager des Nazis ; ou autre exemple : alors que quatre hommes valides auraient du mal à porter une machine, on nous obligeait à le faire à deux.

Espoir et Désespoir…

A l’annonce du débarquement en Normandie, nous étions remplis de joie. Nous attendions cette nouvelle. La vie reprenait avec des espoirs insensés. Le moral était en hausse, la fin de la guerre était proche…

Ces espoirs ont été déçus. Notre vie est devenue encore plus dure dans les camps: travail plus pénible et diminution de la nourriture. Les S.S. étaient de plus en plus énervés, chaque jour d’avantage, et leur attitude devenait de plus en plus sauvage. Le sursaut dû à l’offensive de VON RUSDSTEDT permit aux allemands de redresser la tête. Nous l’avons ressenti d’une manière cruelle. La fin de la guerre fut pour nous dramatique, les instructions des nazis étaient très précises : « AUCUN D’ENTRE NOUS NE DEVAIT SURVIVRE POUR PORTER TEMOIGNAGE SUR CE QU’ETAIENT LES CAMPS DE CONCENTRATION ».

Au fur et à mesure que les troupes alliées avançaient vers l’Allemagne, puis en Allemagne même, les camps étaient évacués les uns après les autres. Chacune de ces évacuations entraînait d’autres crimes :

– exécution d’hommes et de femmes à la hache

– camarades pendus à des crochets

Les survivants étaient envoyés sur les routes, sans boire ni manger, portant sur le dos les sacs des gardiens. Ce furent des routes sanglantes. Ceux d’AUSCHWITZ, de BIRKENAU et de tous les camps lointains tels que DACHAU, DORA, MATHAUSEN, RAVENSBRUK (camp de femmes) et ELLRICH, étaient dirigés vers les seuls camps dont les allemands pensaient qu’ils seraient encore à l’abri et pourraient résister à l’offensive alliée. BERGEN-BELSEN où notre convoi est arrivé après cinq jours mortels, était un de ces camps, sans doute le plus horrible que l’on puisse imaginer. Là, par dizaine de milliers, étaient entassés et mourraient les déportés. Nous avons vu des choses horribles mais dans ce dernier camp, les horreurs dépassaient tout ce que l’on avait pu connaître. Songez qu’après un voyage d’enfer de plusieurs jours (notre convoi parti d’EIlrich le 4 avril 1945 est arrivé le 9 avril 1945 à Bergen-Belsen) où tant de nos camarades sont morts de faim, de soif de froid, vautrés dans leurs excréments, nous avons du vivre le même régime infernal jusqu’à notre libération le 15 avril 1945. Du matin jusqu’au soir, nous traînions, à deux, jusqu’aux fosses communes, les corps de nos camarades morts que nous ramassions dans les allées ou les baraques. Nous les jetions dans ces charniers. Les corps s’enchevêtraient les uns avec les autres dans une dernière communion.

Cinquante ans après, c’est de cette image affreuse que nous avons conservé le souvenir. La seule consolation est que pendant les derniers jours de captivité, les coups de bâtons ou autres, étaient plus rares.

Nos libérateurs, les troupes Anglaises, avaient filmé la libération du camp. Le film a été projeté à Londres devant un certain nombre de correspondants de guerre et d’officiers endurcis. Tous ne purent pas supporter ces scènes horribles et quittèrent la salle de projection.

Si nous avons survécu, c’est peut-être parce que nous avions un peu plus de force physique que les autres mais peut-être aussi parce que nous avions plus de force morale. Nous autres résistants, savions pourquoi nous étions là.

Un cycle s’achève.

Nous allons célébrer le 56ème anniversaire de la libération des camps. Les cérémonies qui marqueront cet événement n’auront pas le faste et l’ampleur de celles du débarquement de 1944, et pour cause : la déportation, les DEPORTES, qui sait de nos jours ce que cela signifie vraiment ?

Nous n’avons pas achevé notre travail. Nous devons mettre à profit les dernières années de notre vie pour perpétuer le souvenir. Nous avons le devoir de faire en sorte que cela ne se reproduise plus ; « ON OUBLIE TROP VITE ».

Combien de temps nous reste-t-il à vivre, nous les plus jeunes qui avions de 17 à 20 ans à cette époque ? Personne ne peut le dire… Mais durant ce temps, chacun des rescapés garde en sa mémoire un certain nombre d’images particulières. Elles resurgissent au gré des circonstances, banales ou exceptionnelles.

Même après plus de cinquante ans, elles les ramèneront au camp : Uniformes rayés d’enfer, cour des miracles cernée par des chiens loups, triangle rouge pointe en bas, sont des symboles.

Pour nous les déportés, les seuls motifs de fierté que nous avions, dans les camps de concentration, étaient ce triangle rouge pointe en bas et nos uniformes rayés de bleu et de blanc.

Les rêves du passé sont plus lourds que ceux de l’avenir.

Les raisons du silence voulu par les NAZIS sur l’activité du camp de DORA et celui entretenu par les Américains et les Russes sur l’existence de ce camp, se comprennent. Les Russes et les Américains se sont partagés les savants nazis qui travaillaient sur ces fusées, les ont protégés de toutes poursuites comme criminels de guerre, et les ont utilisés, honorés pour parvenir maintenant à la conquête des étoiles.

Les anciens déportés dans le tunnel de DORA, veulent qu’on se souvienne que les inventions extraordinaires qui ont permis la conquête de l’espace, ont été réalisées grâce à la souffrance et à la mort de déportés et en particulier de français dont le camp de DORA fut un véritable cimetière : 4 850 sont morts à DORA et ses kommandos en 19 mois. C’est sous terre, dans une ambiance de terreur, que les déportés devaient transformer un tunnel insalubre en usine moderne fabriquant des engins de mort : le V1 et le V2.

Les études consacrées à l’espace ne parlent pourtant jamais du camp de DORA. A les lire, on croirait que sa conquête a commencé avec l’année 1945.

Lorsque débuta la concurrence américano-soviétique pour la domination du ciel, ni les Russes, ni les Américains n’avaient intérêt à rappeler ce précédent à leurs exploits.

Le général DORNBERGER, l’inventeur Wernher Von BRAUN et d’autres ingénieurs de très haut niveau, furent emmenés aux Etats-Unis avec cinq cents techniciens, quelques fusées et des tonnes de plans. Les Américains comptaient les utiliser à leur profit. Tous ces individus qui auraient du être arrêtés sous l’inculpation de crimes, furent mis à l’abri afin que leurs compétences scientifiques soient utilisées, et obtinrent leur visa et plus tard la citoyenneté Américaine.

Lorsque le 21 juillet 1969, l’américain Neil AMSTRONG sort de l’engin qui l’a déposé sur la « Mer de la Tranquillité », il pose son pied gauche sur le sol de la LUNE. Sur terre, le responsable de cette réussite est porté en triomphe au son des cloches et au milieu des feux d’artifices.

Ce héros est un citoyen américain de fraîche date.

Il s’appelle Wernher Von BRAUN.

Personne ne parla des 20000 morts du complexe concentrationnaire de DORA qui comprenait en 1945, 32 kommandos annexes, entre autre celui de ELLRICH qui fut aussi horrible et sur les cadavres desquels ces allemands monstrueux avaient édifié une gloire éphémère.

Jacques VERN, matricule 21 877

arrêté le 20 janvier 1943, libéré le 15 avril 1945 à BERGEN-BELSEN.

LISTE DES PERSONNES QUE J’AI CONNU

De nationalité française :

BERT Pierre 21 558 décédé à DORA

BAZIN Jean décédé

COUTURIER Jacques décédé

CUQUEL Gaston 20881 décédé à DORA

DELOFFRE Jean 31952 décédé

DELPECH Maurice 14741 décédé à DORA

DREVILLON Louis 44118 décédé à DORA

DUCROG Maurice 28898 décédé à DORA

RAYNAL Serge décédé

ROUMAGNAC Paul 21878 décédé à DORA

THEVENET Raymond 38697 décédé à DORA

TOUSTOU Julien 38777 décédé

VACQUIER Jacques 38763 décédé à DORA

De nationalité belge :

BOUCHER Pierre 39813 déporté à DORA

CORRAL Emile déporté à DORA

DAU VIN André déporté à DORA

DIEU Marcel déporté à DORA

DONDEYNE Nestor déporté à DORA

DULATIN Emile déporté à DORA

ISAIE Georges décédé à DORA

De nationalité espagnole :

PUIG Jacques connu à Compiègne